お知らせ

News

-

2025.06.07赤ちゃんの頭のかたち外来

赤ちゃんの

頭のかたち外来

当院では、「赤ちゃんの頭のかたち外来」といって、赤ちゃんの頭のゆがみに対する診療を行っています。

「向きグセで、頭のかたちが上から見て斜め」

「後頭部が絶壁」に対する診療です。

赤ちゃんの頭のかたち

外来とは?

「赤ちゃんの頭のかたち外来」とは、赤ちゃんの頭のゆがみに対して、相談・治療を行う診療のことです。

頭のゆがみの原因には大きく分けて、病的原因と病気ではない外力による変形、の2つがあります。●病的要因:頭蓋骨早期癒合症

(縫合線が早期に癒合する病気)

●外力要因:位置的頭蓋変形症

(病的ではなく、向き癖などが原因)頭蓋骨早期癒合症など病的な場合は専門医に紹介させていただきますが、病的でなく出産時の産道での圧迫や出生後の向き癖などが原因で赤ちゃんの頭の形が気になる場合、当院で相談が可能です。

当院の「赤ちゃんの頭のかたち外来」では、現在の赤ちゃんの月齢や、頭蓋変形の重症度をふまえ、「理学療法(体位変換・タミータイム)」または「ヘルメット治療」のいずれが適切かを判断し、ご家族の意向を伺いながら、治療を提案いたします。

なお、治療の基本は理学療法であり、ヘルメット療法を無理に勧めることはありません。

外来の受診の流れ

首が座ってないと3Dカメラ撮影は難しいですので、3Dカメラ撮影希望の方は首が座ってから(生後3~4か月)の受診をお勧めします。

「初診」の方は、まずはお電話をください。午後のアーリーチェックイン(14:30~15:00)で予約をお取りします。

頭のゆがみの重症度は、3Dカメラで判定します。3Dカメラ撮影代は別途3,000円費用が発生いたします。

「頭の形が気になる」ため、ヘルメット治療をするかどうか悩まれている親御さんで、ヘルメット治療の適応があるかどうかのご相談だけでも受診可能です。

3Dカメラ撮影の結果が重症で、ヘルメット治療の適応になったとしても、患者さん皆さんがヘルメット治療を選択するわけではありません。御希望された方のみヘルメット治療に進みます。当院ではヘルメット治療を無理に勧めることはありません。頭のゆがみ

頭のゆがみには「斜頭症」「短頭症(絶壁頭)」「長頭症」と3つのパターンがあります。これらの原因の多くは、向き癖、子宮内や産道を通るときの圧迫など、病気ではない外力によります。

頭のゆがみは、基本的に脳の成長や精神発達に大きな影響を与えることはないと言われています。しかし、頭のゆがみが重症な場合は、眼の大きさが左右で異なる、顎の曲線など顔面の左右差が生じる、などの整容面の問題や、噛み合わせ、視力、耳の左右差が発生し眼鏡がかけにくくなるなど機能面の問題が発生する可能性もあります。斜頭症

頭頂から見ると、平行四辺形に見え、耳の位置についても左右差が発生する場合があります。寝るときの向き癖のある赤ちゃんに多く見られます。

短頭症(絶壁頭)

あおむけ寝の時間が多い赤ちゃんに見られ、よく「絶壁」と表現されます。頭の前後の長さが通常より短いのが特徴です。長頭症

頭の前後の長さが横幅よりもあり、横向きの姿勢が多い赤ちゃんによく見られます。

NICUで数か月間過ごした赤ちゃんに見られると言われています。治療方法について

あたまの形を改善する方法には、・理学療法(体位変換、タミータイム)

・ヘルメット治療が2つがあります。重度のゆがみは、自然治癒が難しいという研究結果があります。

<体位変換>

向き癖を改善することにより、赤ちゃんの頭にかかる圧力を左右均等にすることが目的です。

具体的な方法ですが、保護者がそばにいるときに、顔の向きだけを矯正するのではなく、背中にタオルを丸めて置いて体ごと向き癖の反対に向かせてあげましょう。また、寝るときの頭と足の方向/抱っこする腕/授乳の際の方向/話しかける方向などがいつも同じ方向になっている場合は、同一方向だけでなく反対方向でもしてみて、左右のバランスがよくなるようにしてみましょう。

※うつ伏せ寝は呼吸ができなくなる可能性があるため、寝かせるときは必ず仰向け寝にします。

<タミータイム>

タミータイムとは、赤ちゃんが起きている時に、保護者が見守る中で赤ちゃんをうつ伏せにして過ごすことです。頭、首、上半身の筋肉の発達を促進し、赤ちゃんの頭の一定箇所に圧力がかかることを防ぎます。

まずは、お母さんの胸、お腹、膝の上に赤ちゃんをうつ伏せにして始めます。慣れてきたら、ブランケットや床の上で、周りにお気に入りのおもちゃや絵本を置いて興味を引き、うつ伏せ運動を行います。

1回1〜2分から始めて、最長1回5〜15分を1日に2〜6回(目標は1日合計30分間以上)行ってください。※窒息を回避するため、必ず保護者がみている環境下で、固いマットや床の上で、行ってください。

<ヘルメット治療>

赤ちゃんに頭蓋形状矯正ヘルメットを装着し、頭の成長を調整する方法です。1998年に米国で初めて医療機器として承認され、日本では2018年に承認された治療法になります。

治療期間は、主に治療開始時の赤ちゃんの月齢によって異なります。(早く開始するほど、短い期間で終了できます)ヘルメット治療の歴史

世界では1980年代から始まり、2000年代に入ってからその有効性が認められるようになりました。

日本では、2018年に厚生労働省に医療機器として承認され、有効性と安全性が認められた治療法です。

ヘルメット治療の効果

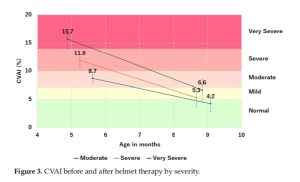

・2015年のアメリカの研究で、1,531人の赤ちゃんがヘルメット治療を行い、1,454人(95.0%)に矯正効果があったという報告があります。

・2021年の日本の研究で、斜頭症の重度の赤ちゃんの約7割が2か月間の自然経過では改善しない、という報告があります。一方、ヘルメット治療を行った斜頭症の重度の赤ちゃんは、自然経過よりも2か月後のゆがみ度合いが約3倍改善された、という報告もあります。

・baby bandの効果

Nobuhiko Nagano. Therapeutic Effectiveness of a Novel Cranial Remolding Helmet(baby band2) for Positional Plagiocephaly: A MulticenterClinical Observational Study. J. Clin. Med. 2024, 13, 5952. https://doi.org/10.3390/jcm13195952

ヘルメット治療

しなかった場合の

デメリット

頭のゆがみが重度の場合、将来的に顔の非対称が残ったり、耳の位置の左右差が残ったりして、見た目の顔・頭の形による劣等感の問題(整容面の問題)や、眼鏡・帽子・ヘルメットなどが上手くつけられない問題(機能面の問題)があります。

ヘルメット治療

した場合のメリット

前記の「ヘルメット治療しなかった場合のデメリット」の逆になります。

将来的な見た目の顔・頭の形による劣等感の問題(整容面の問題)や、眼鏡・帽子・ヘルメットなどが上手くつけられない問題(機能面の問題)を予防することができます。

見た目の顔・頭の非対称性が改善されることもあり、見た目に対する自信にもつながります。

当院の「赤ちゃんの

頭のかたち外来」の特徴

<相談だけも可能>

通常の乳児健診でもよくある質問ですが、「赤ちゃんの頭の形が気になる」といったご相談のみもお受けしています。

「とりあえず、赤ちゃんの頭を3Dカメラで撮影して、ヘルメット治療の適応があるかどうか調べたい。」だけでも受診可能です。3Dカメラ撮影して実際にヘルメット治療に進む赤ちゃんは、約20~50%というデータがあります。

撮影しても必ずしもヘルメット治療を始める必要もありませんし、当院が無理に勧めることもありません。

(注意点)

赤ちゃんの頭の成長は早いです。3Dカメラ撮影後2週以内にヘルメット治療を開始しない場合は、2週間の短期間でも赤ちゃんの頭のサイズは成長するため、撮影したデータが古くなってしまいそのデータは無効になってしまいます。ヘルメット発注から装着まで約1週間(業者営業日5日+1~2輸送日)は要しますので、その撮影データでヘルメット治療するかどうかは、撮影後約2~3日以内に決められることをお勧めします。治療開始のタイミングにご注意ください。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

3Dカメラ撮影の結果で、ヘルメット治療の適応になった場合、頭のゆがみはとてもご心配だと思いますが、治療費が高額でもあるため、実際にヘルメット治療をするかどうかは非常に悩まれると思います。

そこで大切になるのは、御両親で相談されることです。確実に言えることは、「治療をしても、しなくても、どちらも正解」ということです。御両親でお子さんのことを考えて選ぶ結果でしたらどちらでも大丈夫です。ヘルメット治療をしなかったとしても良いのです。正解です。ヘルメット治療はしなければいけないものではありません。選択肢の1つに過ぎません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

<総合病院との連携>

当院は、広島市民病院、県立広島病院などと連携しており、頭蓋骨縫合早期癒合症の疑いのある場合など、小児科や脳神経外科専門医の診療が必要な場合には、迅速に紹介させていただきます。

頭のゆがみは、一般的には寝ているときの向き癖によるものが多いとされていますが、まれに(0.04~0.1%程度)病気で頭がゆがんでいることがあります。その場合には手術が必要となることもあります。ヘルメット治療の

流れについて

頭の平らになった部分にヘルメットで空間をつくり、 赤ちゃん自らの頭蓋成長を原動力として、平らな部分に成長を促します。

ヘルメット治療ではまず、3Dカメラで赤ちゃんの頭の形を撮影し、一人ひとりの頭の形に合った、オーダーメイドのヘルメットを制作します。装着後、成長していない部分の成長を促し、早く成長している部分には成長を待機してもらうことで頭の形を改善していく設計です。・装着時間は、1日23時間(お風呂、汗をふき取る等の時間以外は装着。効果は装着時間に比例します。)

・装着期間は、標準的には2~6か月間(平均約4ヶ月間)です。

※ヘルメット治療は、歯科矯正とは異なり、頭に圧力をかけて形を変形させるものではありません。

ヘルメットの特徴

当院ではベビーバンドを導入しています。

ベビーバンドは、赤ちゃんの頭のゆがみの治療に用いられる 日本製の頭蓋形状矯正ヘルメットです。通気性の高い構造と高機能クッションを備え、赤ちゃんの頭をやさしく包みます。外出しやすい、かわいくおしゃれな複数のデザインを用意しています。

※ベビーバンドは2022年に医療機器として承認を取得しています。(医療機器承認番号:30400BZX00090000)ベビーバンドについてはこちらへ。

<オーダーメイド>

3Dスキャナで設計された頭のデータを元に、お一人おひとりの頭の形状にあったオーダーメイドのヘルメットを設計します。<高い通気性>

通気性向上のため大きな通気孔を設けています。赤ちゃんが長時間装着しても快適に過ごせるよう通気性を考え抜いたデザインです。<清潔>

クッションが簡単に着脱でき、洗濯機でネットを使用したうえで洗濯が可能です。また、ヘルメットは水洗いができるため、いつでもヘルメットを清潔に保つことができます。<リスク・副作用>

本品の使用に伴い、以下の不具合・有害事象が発生する場合がございます。

・皮膚炎(発赤、ただれ)

・皮膚の損傷(水疱、剥がれ、出血等)

皮膚症状が出た場合は外来受診をお願いします。

月1回の外来定期受診で皮膚症状も診ていきます。3Dカメラ撮影の対象

首が座っていないと3Dカメラ撮影は難しいですので、3Dカメラ撮影希望の方は首が座ってから(生後3~4か月以降)の受診・撮影をお勧めします。

ヘルメット治療の対象

ヘルメット治療の対象は、首が座った以降(生後3~4か月以降)で、体位変換とタミータイムなどの理学療法でも頭蓋変形が改善せず、3Dカメラ撮影の結果が斜頭症で中等症以上・短頭症で軽症以上で、医師より医療説明を受け、ヘルメット治療を希望された方です。

推奨開始月齢は3~6か月です。

7か月以上のお子様は、治療期間が通常より長くなる傾向にあり、治療目標に達しない場合があります。病院によっては、10か月あるいは1歳を過ぎている赤ちゃんは、ヘルメット治療の対象としない場合もあります。※初回受診時にヘルメット治療を希望される方は、ご両親そろっての受診をお勧めします。

※頭の形についてのご相談のみの予約も受け付けています。ヘルメット治療の流れ

(フローチャート)

ヘルメット発注してから、装着するまで約2週間かかります。

ヘルメット治療開始後

ご自宅では専用アプリにて前回までの3Dカメラの撮影結果が供覧できます。

・最初の3~4日間は、3~4時間ごとに皮膚の状態を観察してください。

・当院への定期通院は3~4週間ごとで、ヘルメットサイズの確認や肌トラブルが起きていないか確認します。

・3~4週間ごとに3Dカメラの撮影を行い、重症度判定し、ゆがみが改善していっているかどうかなど評価します。

*頭のかたち外来の初回と治療終了日以外の撮影結果は当日には出ません。初回と治療終了日以外の結果は土日祝日を除いた3営業日以内に保護者様の専用アプリで確認が可能です。データ確認のための再診は必要ありません。

ヘルメット治療料金

33万円(税込み)

※ヘルメット注文後は、頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」制作費、ヘルメット治療終了までの診察代を含みます。

※「現金」または「クレジットカード」払いとなります。ヘルメット治療を

受けられる前に

・治療に同意後もいつでも治療をとりやめることができます

・ただし、ヘルメットはオーダーメイドのため、発注後のキャンセル・返金はできません。

・患者様の状態や治療経過などから医師の判断で治療の中止をする場合があります。

・頭蓋成長や装着頻度等、治療には個人差がありますので、結果的に望まれた頭蓋形状まで矯正効果が及ばない可能性があります。

・治療で発生した健康被害に対して、医療費、医療手当または補償金などの特別な補償はありません。

・まれに、開始後に頭蓋骨早期癒合等の疾患が判明する場合があり、その場合は脳神経外科等の対応可能な病院を紹介させていただきます。

・「ハチの張り」等個性の範囲の部分については矯正対象ではありません。

・ヘルメット治療以外にも積極的な体位変換やタミータイム(うつ伏せの姿勢で運動する時間)等で頭の歪みが改善される可能性もあります。 -

2025.06.03休診のお知らせ。

6月19日木曜日~21日土曜日は、都合により休診します。

大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

-

2025.05.30赤ちゃんの股関節外来:発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)

赤ちゃんの股関節外来:

発育性股関節形成不全

(先天性股関節脱臼)

発育性股関節形成不全

とは、

股関節がズレる病気

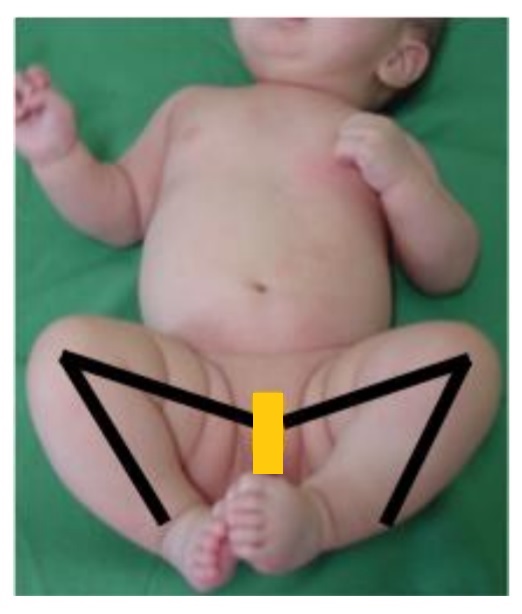

「発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)」は脚の付け根の関節がはずれる病気です。発生頻度は、1000人に1〜3人と言われています。

股関節の脱臼は生まれてすぐよりも、しばらくしてからわかることがほとんどです。それは生まれた後、股関節によくないことが影響して脱臼に進むことが考えられています。もし脱臼があれば必ず治療をしなければならず、その治療結果によっては手術が必要な場合もあり、また大人になっても後遺症が残ることもあります。

予防方法

赤ちゃんの股関節脱臼は、生まれた時にすでにズレている病気もありますが、ほとんどは生まれた後でズレていきます。つまり、日常の股関節の扱い方で悪くもなり、また良くもなるということです。知らないうちに股関節に悪いことをしないように、股関節によいことを学び脱臼を予防しましょう。

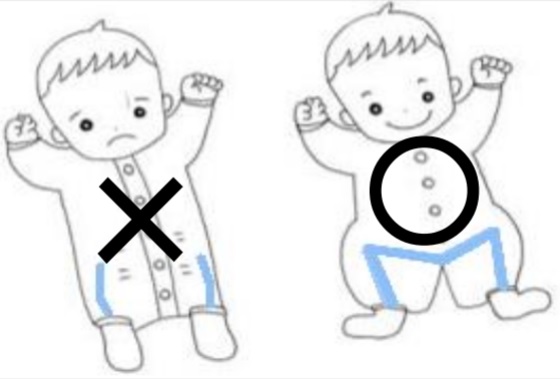

【股関節に良いこと】

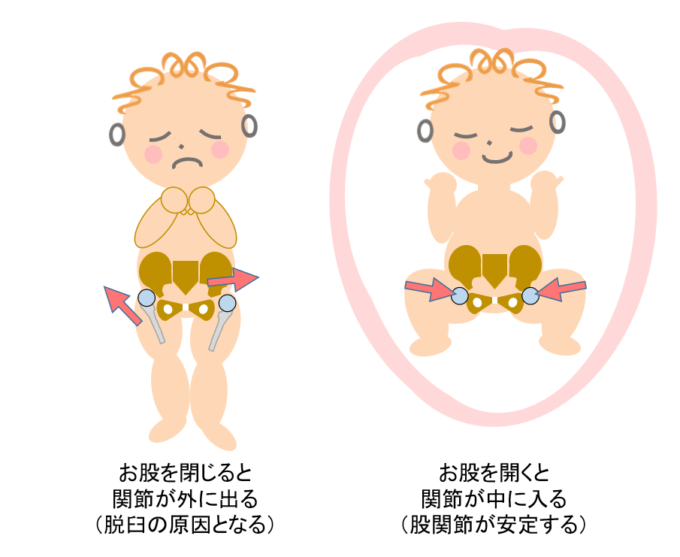

赤ちゃんはO脚で、カエルのようにお股をM字に開いているのが正常で、股関節の動きを自由にさせる扱いはたいへん良いことです。

【股関節に悪いこと】

・”おくるみ”や厚手の衣類など股関節の動きを制限すること

・O脚を直そうと脚(下肢)を真っすぐに伸ばすこと

・タオルをひざに巻き付けたりするようなこと

これらは、股関節がズレる原因になる可能性があります。

以下の1)〜5)のうち、複数の項目があてはまる場合はとくに正しい扱い方を心がけ、必ず3〜4か月の健診を受けるようにしましょう。

1) 向き癖がある

2) 女の子(男の子より多い)

3) 家族に股関節の悪い人がいる

4) 逆子(骨盤位)で生まれた

5) 寒い地域や時期(11月〜3月)に生まれた(脚を伸ばした状態で衣服でくるんでしまうため)

股関節によい抱っこの

方法

抱っこするときは、脚(あし)が伸びた状態でなく、お膝とお股を開いた状態(両膝と股関節が曲がったM字型開脚)で抱っこするたて抱っこ(コアラ抱っこ)を心がけましょう。よこ抱っこやスリング使用は股関節が閉じることが強制されますので、股関節にとってよい状態とは言えません。どうしても使用するときは、お股が開くように注意しましょう。両膝と股関節がM字型に曲がって使える「正面抱き用の抱っこひも」の使用は問題ありません。

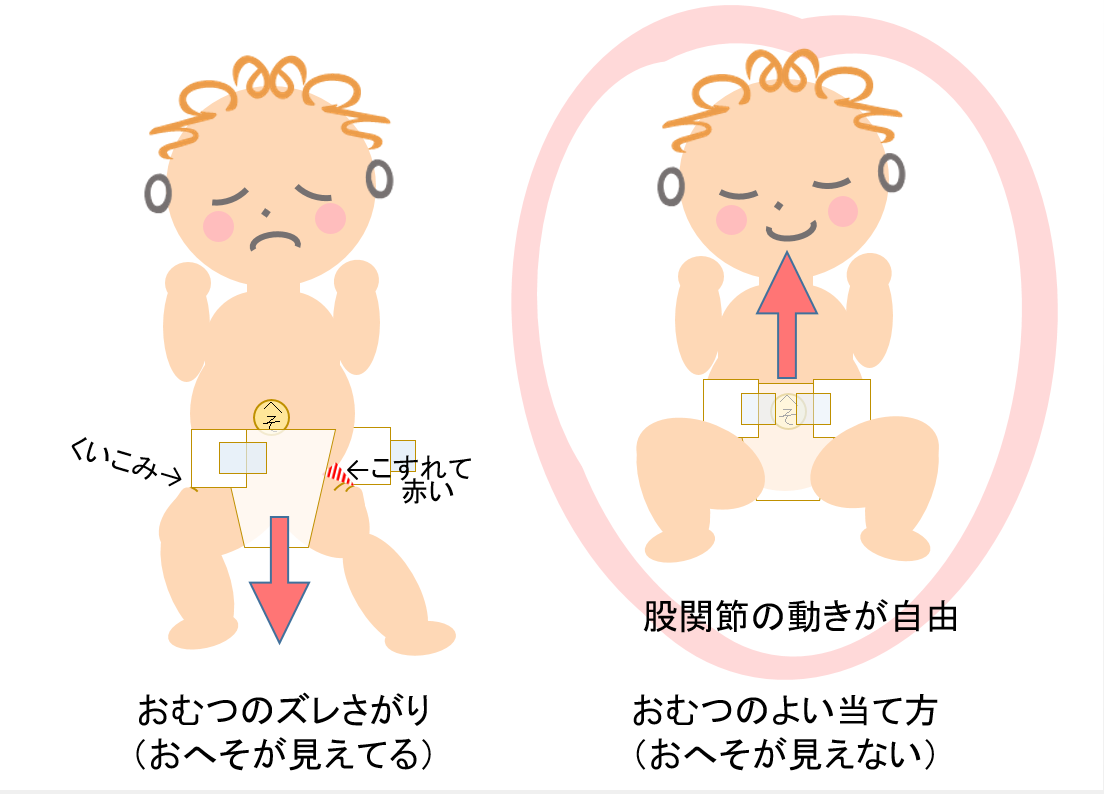

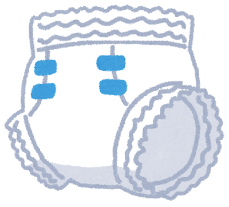

股関節によいおむつの

当て方

股関節が良い状態に開くためには、おむつの当て方が大切です。おむつの当て方が低い(足先方向にずれている)と、サイドギャザーで太ももが開くのを邪魔されてしまいます。おむつ交換の時に、股関節の前外側の皮膚に赤みがあれば、おむつが低いためにこすれていたことの証拠です。ウエストテープがおヘソの高さにくるようにしましょう。オヘソが見えているようなら、おむつが低いか、おむつサイズが小さくなっているかですので、オヘソが出てないか要注意です。おむつを付けた直後、必ずお股を開いてみて外側に食い込みがないかをチェックしましょう。

おむつが下にずれると脚が短く見えよくない状態です。おむつをしっかり上につけて、脚が長く見える“ハイレグおむつ”を心がけましょう

股関節によい衣類と

おくるみ

冬の服装に注意しましょう。カゼをひかせてはいけないと、厚着をさせ、足が冷えないようにとあし(脚)までしっかり服を着させてあげるかもしれません。お股の間までボタンで止めてしまう衣類は、もしサイズが小さければ、股関節の動きをじゃましてしまうため要注意です。お股のボタンはとめずヒラヒラと自由さを保ってあげてください。事実、秋冬生まれの赤ちゃんに股関節脱臼が多いことは、衣類による防寒対策が影響していることを証明しています。お部屋を暖かくして薄着、もしくは下半身を自由にする育児を心がけましょう。

向きぐせへの対応:

反対側の脚の姿勢に

注意しましょう

赤ちゃんの6割には向きぐせがみられますが、3か月を過ぎると首の筋肉が発達して自然に改善します。しかし向きぐせ方向と反対側の脚が立てひざ姿勢になっていたり、一方の脚(あし)が伸びた状態で開脚にならなかったりする場合は注意しましょう。斜頭症になっていたり、股関節の開きが硬くなっている場合には、向きぐせへの対策をとりましょう。

- 向きぐせと反対から接する(添い寝・授乳・抱っこの向き)

- 向きぐせ側の頭と体の下に折りたたんだバスタオルを差しこむ。

などが有効です。こうして反対側へ向くための筋力を少しずつ育てることで、向きぐせの解消につながり、さらには股関節への悪影響をなくすことで股関節脱臼を防ぎます

股関節脱臼の早期発見

が大切

ご家族が「もしかしたらこの子は股関節脱臼じゃないかしら?」と疑うことが早期発見につながります。そのためのチェックポイントとしては股関節の開きの硬さ(開排制限)や大腿のシワ(皮膚溝)の非対称があります。股関節脱臼は早期発見により安全に治療ができ、後遺症を残さなければ手術をすることもなく全く正常に一生を過ごせます。

そのために、日本では乳児健診(生後2-5か月)で股関節のチェックがなされてきました。しかし、1才誕生日を過ぎて遅れて診断される「診断遅延例」が1万出生に1児(年間100児)の割合で存在し、診断が遅れると手術など治療も大変な負担となります。現在、その「診断遅延例」が日本整形外科学会・日本小児整形外科学会で問題になっています。

股関節脱臼のリスク因子

股関節の開きの硬さ(開排制限)や大腿のシワ(皮膚溝)の非対称の他にも、家族歴や女児・骨盤位分娩がリスク因子だと指摘されています。

整形外科紹介

【日本整形外科学会・日本小児整形外科学会の紹介基準】

①股関節開排制限(右・左)

➁大腿皮膚溝または鼠径皮膚溝の非対称

③家族歴

④女児

⑤骨盤位分娩(帝王切開時の肢位を含む)

①が陽性

もしくは、

➁、③、④、⑤のうち、2つ以上認められれば整形外科への紹介が薦められています。

乳児股関節脱臼の治療

整形外科の診察で、脱臼が判明した場合には、必ず治療が必要となります。

まず、赤ちゃんの股関節が整復される肢位をとりやすくする装具を装着します。この装具をリーメンビューゲルといいます。この装具にて外来治療にて(入院せずに)8割が整復されます

しかし、なかには1割程度、軟骨を痛める大腿骨頭壊死を生じることがあり注意が必要です。股関節の開きすぎは軟骨を痛める原因の一つになりますので、それを予防するパッドを使用します。

1歳以降で遅れて発見された場合、このリーメンビューゲルでは整復されず軟骨を傷めるリスクが高いため、まず入院をしての牽引療法が必要になります。約2ヵ月の入院が必要で、赤ちゃんを寝かせた状態で、脚を引っ張り、固くなっている股関節をやわらかくしてから徐々に整復にもっていきます。これで整復できればギプスで固定して安定するのを待ちます。

ここまでくると、赤ちゃんにも保護者にも大変な負担となりますので、早期診断がとても大切なのです。

牽引治療でも整復されない場合には、手術で股関節を整復せざるを得なくなり、全身麻酔も必要なので、さらに大きな負担となります。

整復成功率はリーメンビューゲル装具で約80%、牽引療法で約15%で、残りの約5%で手術を必要とします。

生後半年までの発見で、入院の必要な治療のほとんどが避けられます。保護者の気付きもとても重要で、おかしいなと思われたら、ぜひとも早期に受診をしてください!

-

2025.05.30赤ちゃんのうんちの色外来

赤ちゃんの

うんちの色外来

赤ちゃんのうんちの色は、病気のサインを出していることがあります。母乳栄養と人口栄養

赤ちゃんの便の色は、栄養で変わることが多いです。

母乳栄養

黄色から黄緑色。

母乳中の脂肪分が白色の粒になって混じることがあります。粘液を含むこともあります。人工栄養

便の色は濃く、性状はねっとり。

緑色の便が多い。緑色の便は、胆汁が酸化したことが原因なので、異常ではありません。

便の回数が少ない場合や空気を多く飲み込んだ際にみられます。便の色調で問題となるのは、赤、黒、白や、それに近い色調を呈する場合で、受診を要することがあります。

赤い便

新生児メレナ

新生児期に起こる消化管からの出血で、吐いたものや便に血液が混じります。血液を固めるにはビタミンKが必要ですが、赤ちゃんが自分でビタミンKをつくれるようになるには数日かかるため、一過性のビタミンK欠乏症になることが原因です。

現在は赤ちゃん全員がビタミンK2シロップを飲んでいるので、この病気は減っています。乳児直腸出血

便に少量の血液(点状や線状の出血)が混じります。

母乳栄養児に多くみられます。

腸管粘膜内のリンパ濾胞が増大・腫大して小ポリープ状に消化管内に突出し、便が通過する際に出血すると考えられています(大腸リンパ濾胞増殖症)。生後6か月から1才ごろまでに軽快することが多いです。腸重積

3、4か月以降で、血液が混ざったねっとりした便(イチゴゼリー、イチゴジャム状便)を認めます。腸が腸にめり込む病気で、血便だけでなく、顔色不良、間欠的な機嫌不良、嘔吐などもみられます。緊急度の高い病気で、早期に診断しなければ手術治療が必要となり、さらに対応が遅れれば、腸穿孔(腸管に穴が開く)や腸壊死などの重大な状態につながります。新生児・乳児消化管アレルギー

ミルクや卵黄を摂取しはじめて数日後から、嘔吐・下痢・血便を繰り返す場合に可能性があります。吐物に血液が混入することがあります。胃腸炎

細菌性、ウイルス性(ロタウイルスやノロウイルス)が原因。家族内感染が多いです。嘔吐や哺乳不良で脱水に要注意です。吐物に血液が混入することがあります。白い便

胆道閉鎖症

新生児期から黄色味がかった白っぽいウンチや黄疸が続きます。母子手帳の便色カードで1番~3番の場合は胆道閉鎖症の可能性があります。血液検査や、総合病院の小児外科で精密検査が必要です。

ウイルス性胃腸炎

お米のとぎ汁のような粒が少しでほとんど液体のような白いウンチが出ます。下痢だけでなく、嘔吐したり、授乳ができず脱水になったり、けいれんや脳症など重症化する場合もあります。黒い便

胎便

生後数日の赤ちゃんは胎便として黒っぽい便を出すことがあり、これは問題ありません。胃・十二指腸潰瘍

小児は稀です。

便の色が黒く、コールタールのような状態に見えることがあります。これは「タール便」と呼ばれ、消化器系の上部、特に胃や十二指腸などの出血が原因として考えられます。病院で伝えて

いただきたいこと

□いつからその便の色なのか。

□機嫌は良いか、悪いか。

□哺乳具合。飲めているか。体重は増えているか。

□母乳栄養か。人工栄養か。

□便の色以外の症状は?嘔吐・下痢・発熱など。

□家族に同様の症状はいないか。おむつごと便を持参していただいても大丈夫ですが、赤い便は時間がたってしまうと変色することがあるので、写真を見せていただくと助かります。

-

2025.05.30赤ちゃんのおむつかぶれ外来

赤ちゃんの

おむつかぶれ外来

原因と症状

おむつかぶれの原因は、汗、うんち、おしっこで、おむつの中が蒸れることです。赤ちゃんの肌はとてもデリケートで敏感です。

そのため、おむつの中の湿度が高くなるとおしりの皮膚がふやけて、傷つきやすい状態になります。

その状態のまま、長時間おむつをつけていると、おむつが擦(す)れる部分に小さな傷ができて、おしっこに含まれる尿素や塩素、便に含まれる細菌などが入り込んで、皮膚炎を起こします。

特に、下痢の時は刺激が強いので、そのままにしておくと、おむつかぶれになりやすいです。

おむつかぶれの主な症状は、おむつが触れる部分の肌にブツブツの小さな発疹ができたり、赤くただれたり、ひどい時には、皮膚がただれて血がにじみ出ることもあります。

また、うんちやおしっこのたびに痛くなるので、赤ちゃんの機嫌も悪くなり大泣きするようになります。

長い間おむつを濡れたままにしているとおむつかぶれになりやすいので気を付けましょう。

治療

まず、お尻や股が汚れたら、強くこすらないようにしてやさしく拭き取ります。

おしりが汚れたら早めにきれいにすることが大切です。

汚れが強いときは、シャワーで洗い流したり、洗面器にぬるめのお湯をためて洗うようにすると、痛みを和らげてきれいにすることができます。

洗った後は、よく乾かし、おむつかぶれ用に亜鉛華単軟膏や白色ワセリン軟膏を処方いたしますので、患部に塗るようにしましょう。

これらは皮膚をうんちやおしっこから保護するバリヤーの役割をしますので、皮膚が隠れるようにたっぷり塗るのがコツです。

ステロイド外用剤は、カンジダ皮膚炎を増悪させることがありますので、おむつかぶれには控えて下さい。

ご家庭で気を付けること

おむつかぶれは、皮膚を清潔に保つことが大切です。

お尻やおまたをきれいに拭いて、いつも皮膚が乾いているようにしてあげましょう。

布おむつと紙おむつでおむつかぶれになりやすいなどの違いはありません。

布おむつの方がおむつかぶれになりやすいと思われていますが、こまめに手入れをしてあげれば、紙おむつでも布おむつでもおむつかぶれにはなりにくいです。

ただし、紙おむつは長い時間つけていても大丈夫と言われていますが、うんちをしているようであれば、早く交換するようにしましょう。

おむつはゆったり着けてあげましょう。

もし、皮膚がかぶれてしまったら、おむつ替えのたびにしっかりとおしりを洗ってしっかり乾かすことが大事です。

ベビーパウダーは、かえって皮膚の刺激になることがありますので、控えるようにしましょう。

このような時は

もう一度受診しましょう

症状に応じて亜鉛華単軟膏や白色ワセリンなどの塗り薬を処方しますが、おむつかぶれと似た症状でカンジダ皮膚炎という全く違う病気があります。

おむつかぶれは、おしっこやうんちが皮膚と接触している部分でしか炎症が起こりませんが、カンジダ皮膚炎は、おむつが当たっていない股の間まで湿疹やかぶれができるのが特徴です。

おむつかぶれの治療をしているのになかなか治まらない時は、再度受診してください。

その場合は、おむつかぶれがカンジダ皮膚炎に変わってきた可能性があります。

カンジダ皮膚炎は、カンジダ菌というカビが原因ですので、抗真菌剤を使用するときれいになります。

カビの治療にステロイド外用剤を使うと、カンジダ皮膚炎が悪化しますので要注意です。

塗り薬を1週間使用してよくならない時は、再診してください。

-

2025.05.30赤ちゃんの臍ヘルニア(でべそ)外来

赤ちゃんの臍ヘルニア

(でべそ)外来

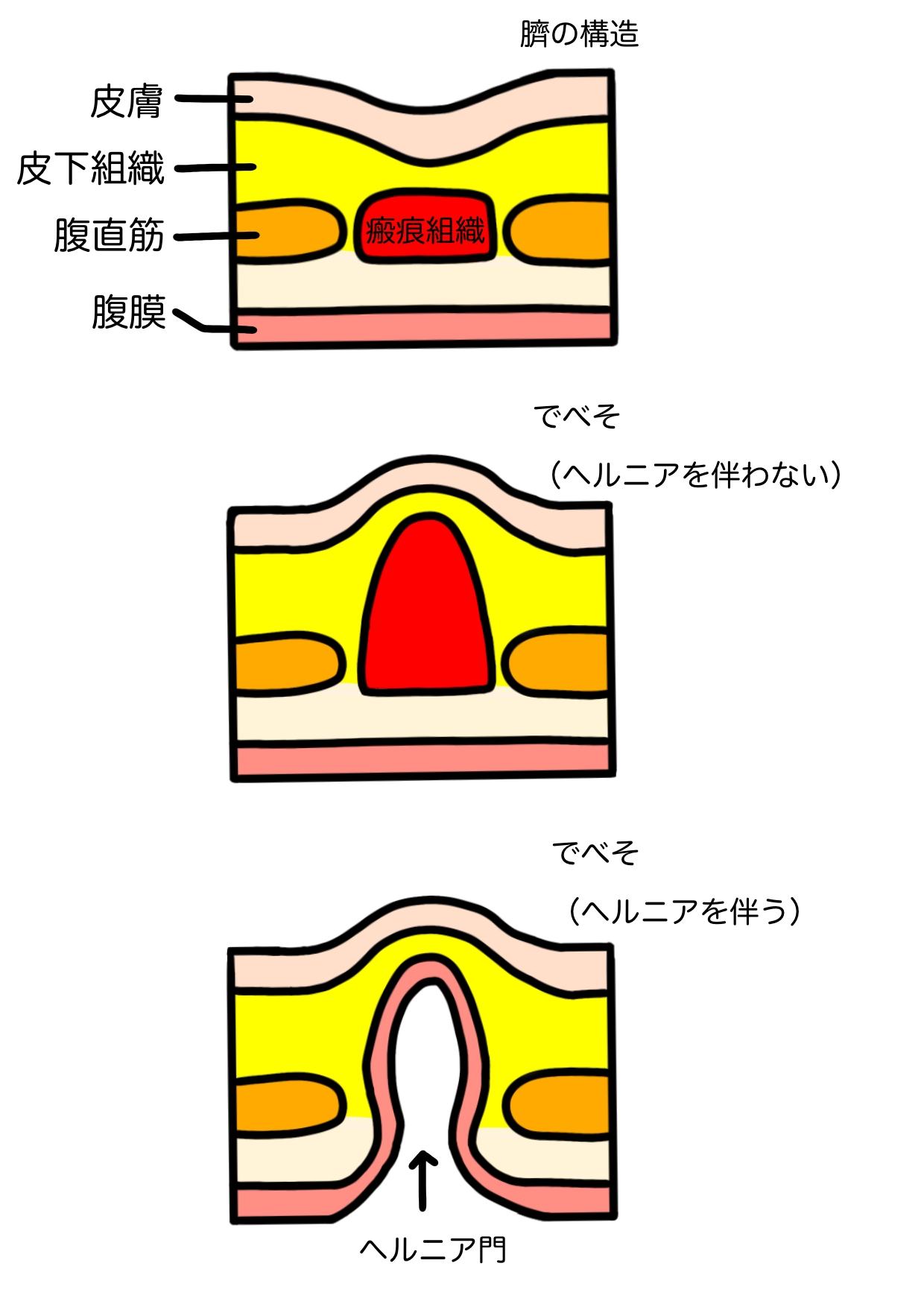

臍ヘルニアとは

赤ちゃんの臍の緒が取れた後に、臍の根元が閉じない場合に、赤ちゃんが泣いたりいきんだりしてお腹に力が入って(腹圧が上昇して)、腸が臍の根元から皮下まで飛び出して、臍が突出した状態になることがあります。

これを臍ヘルニアといいます。

新生児10人に対して約1人に発生すると言われています。低出生体重児ではさらに頻度が高くなります。生後2~4ケ月頃にヘルニアの大きさが最大となり、以後は縮小していき、1年で80%が、2年で90%が自然治癒すると言われています。

きわめて稀ですが、飛び出した腸管がヘルニアの出口で強く締めつけられ血流障害を起こすことがあります。これをヘルニア嵌頓と言います。症状は嘔吐、啼泣、不機嫌、整復困難な臍の膨隆などで、緊急処置を必要としますので、赤ちゃんのお臍の様子をよく見てあげてください。

症状・診断

臍ヘルニアを指で押すと、母乳・ミルクと空気が混ざった腸管内容物がグジュグジュするのが感じられます。

臍の突出だけでは特に症状出ることはありません。

突出した臍は指で押すと容易に腹腔に戻せます。診断は、臍の根元から腸が皮下まで脱出し、臍が膨らんだ状態になるという特徴的な所見で診断されます。

治療① 自然治癒

1年で80%が、2年で90%がに自然治癒します。そのため2歳頃までは放置してもかまいません。

治療➁ 手術

3~4歳になっても自然治癒しない場合や、腹壁の孔(あな)が2cm以上と大きな場合、孔が閉鎖しても巨大な突出の場合、醜い形で治った場合、余剰皮膚が飛び出している場合、患児さんやご家族が臍の形を気にする場合、などは小児外科で臍の形成術を行います。

手術ご希望の場合は、紹介状を御用意します。治療③ 臍ヘルニア

圧迫療法

以前は、臍ヘルニアのほとんどは自然治癒することから、2歳まで経過観察することが普通でした。

しかし、2000年頃から、圧迫療法の有効性が報告されるようになりました。すなわち

・圧迫療法を行うと、治癒が早くなる。

・圧迫療法を行うと、治った時の見た目がよくなる。

(穴が閉じても、臍の皮膚がシワシワになったりせずに治癒する。)2011年に報告されたアンケート調査によると、日本の小児外科専門医の約6割がこの治療法を行っているといわれています。

具体的な方法は

1.臍ヘルニアのでっぱりを戻す。

2.臍部に上に綿の球を乗せ、しっかりと押し当てる

3.綿球を皮膚で覆って固定し、水が入らないように透明なフィルムを貼る。

圧迫療法の原理はほぼ同じですが、各病院、各医師によってやり方が少し異なります。

・医師に指導されて家族が家庭で行う方法

・医師が定期的に外来で行う方法の2つに大別されます。

また、圧迫療法に用いる材料は様々です。圧迫材料による皮膚炎の発生が心配されますが、圧迫予定部を消毒すれば約1週間は皮膚炎はほとんど起こりません。

当院では、臍の消毒とテープかぶれの確認も兼ねて2週毎の受診、綿球+テープの貼り換えを行います。生後6か月以上になったり、つかまり立ちするようなると、腹筋が鍛えられて、圧迫療法が有効ではなくなると言われています。以後は2歳まで経過観察し、必要に応じて小児外科に相談することになります。

白線ヘルニア

腹壁正中部を構成する白線より発生するヘルニアで、上腹壁ヘルニアともよばれます。通常ヘルニア門は小さく、ヘルニア内容を伴わない小腫瘤として認めらます。乳幼児では自然治癒が期待できますが、治癒傾向がない場合には手術適応となります。

臍肉芽腫

臍の凹部に組織が盛り上がって突出物の様に見えることがあります。臍断端の炎症による肉芽形成で、臍肉芽腫と言います。ステロイド外用剤の塗布または硝酸銀による焼却が有効です。ポリープ状のものは結紮を要することもあります。

これらの治療によっても長期にわたって臍部の湿潤が認められる場合は、尿膜管遺残や腸膜管遺残など腹部の疾患が隠れていることがありますので、小児外科での精査が必要です。そのような場合は紹介状を御用意します。

-

2025.05.30赤ちゃんの便秘外来

赤ちゃんの便秘外来

赤ちゃんは1日に何回うんちをするのでしょう?

そして、どのくらい出ない場合に便秘なのでしょう?

正常の便性状、排便回数

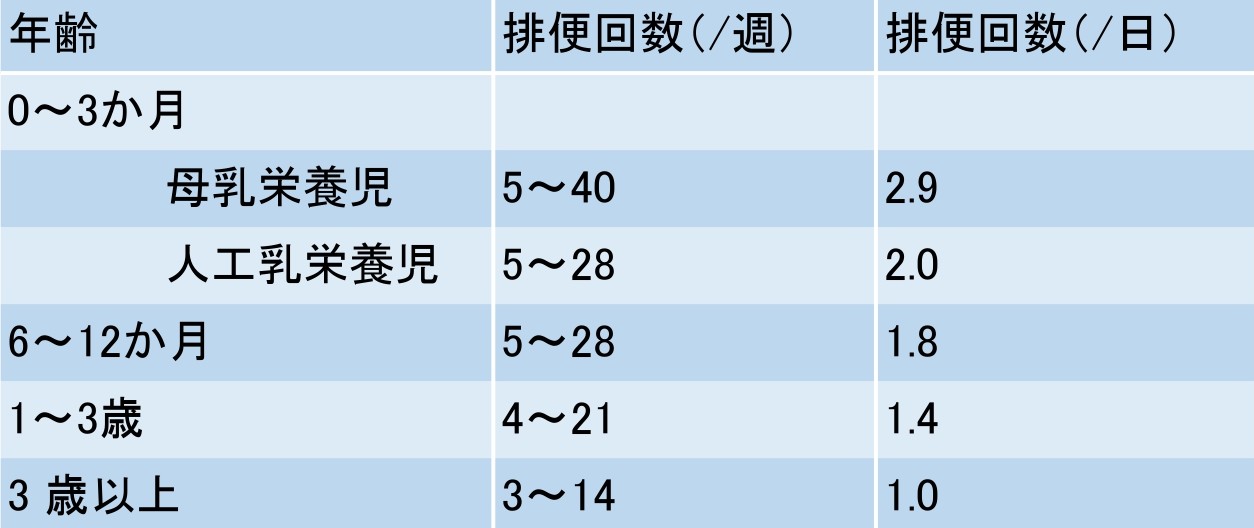

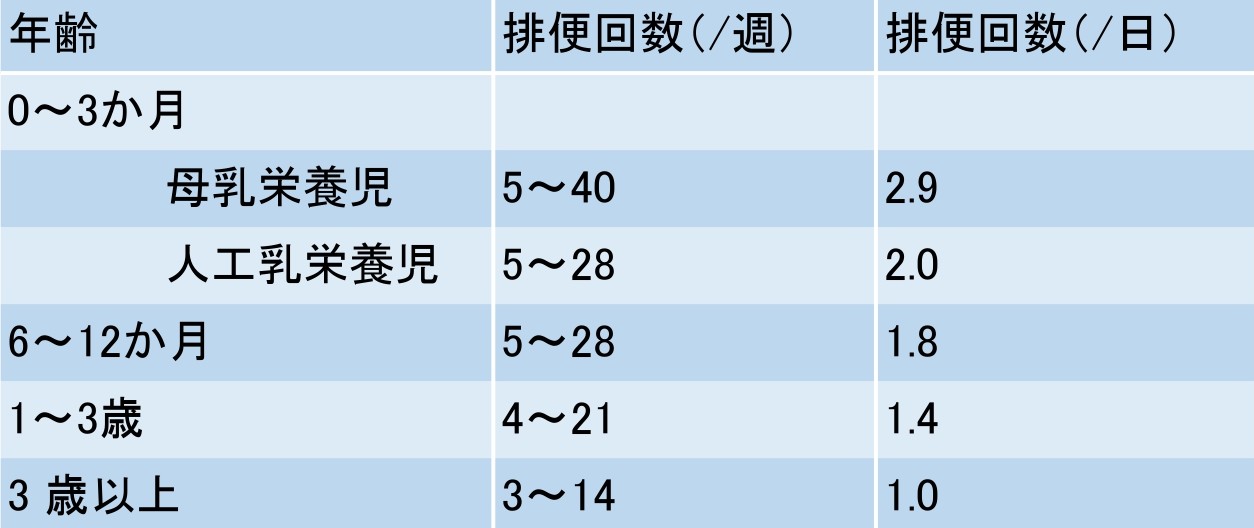

赤ちゃんのうんちの回数は月齢によって違います。個人差も大きいです。

健常児の排便回数

新生児の90%は出生後24時間以内に胎便を排泄します。

1か月児では、液体だけのような便が見られることもよくあります。体重がよく増えていて、活気があれば見守って大丈夫です。

母乳栄養児では授乳ごとに排便を認めることもあれば、驚くべきことに7~10日に1回となることもあります。※母乳性便秘

赤ちゃんは「腹圧をかけながら肛門まわりの筋肉を緩める」という、うんちの時の筋肉の協調運動があまり上手にできません。その結果、便秘になってしまうことがあります。

1日以上排便が見られないとき、肛門部分を綿棒で刺激することもあります。綿棒刺激を行う場合には、肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

2~3日便が出なくても、腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ大丈夫です。

4日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行うこともあります。

ただし、お腹が張って苦しそう、哺乳量が減ってきた、吐いてしまう、などの症状がある場合は受診してください。稀ではありますが、腸や肛門に病気のせいで便秘になっていることもあります。

完全母乳栄養から混合栄養・ミルクへの切り替え、離乳食の開始も便秘のきっかけになることがあります。特に離乳食開始後は注意が必要です。

※「母乳性便秘」

母乳栄養の児、あるいは母乳中心の混合栄養の児では、乳児期早期に排便回数が少なく、放置しておけば1週間便が出ないということがあります。便が出づらい、いきみが強い、排便時に苦しむなどの様子がなく、機嫌も良く体重増加も良好で、排便回数が少ない割には便量が少ないことが特徴です。

このような現象は、母乳が効率よく吸収され、便の産生が少ないために起こると考えられており、「母乳性便秘」と呼ばれることもあります。

母乳性便秘は、多くの場合、便量が増加する離乳中期頃に自然に軽快します。

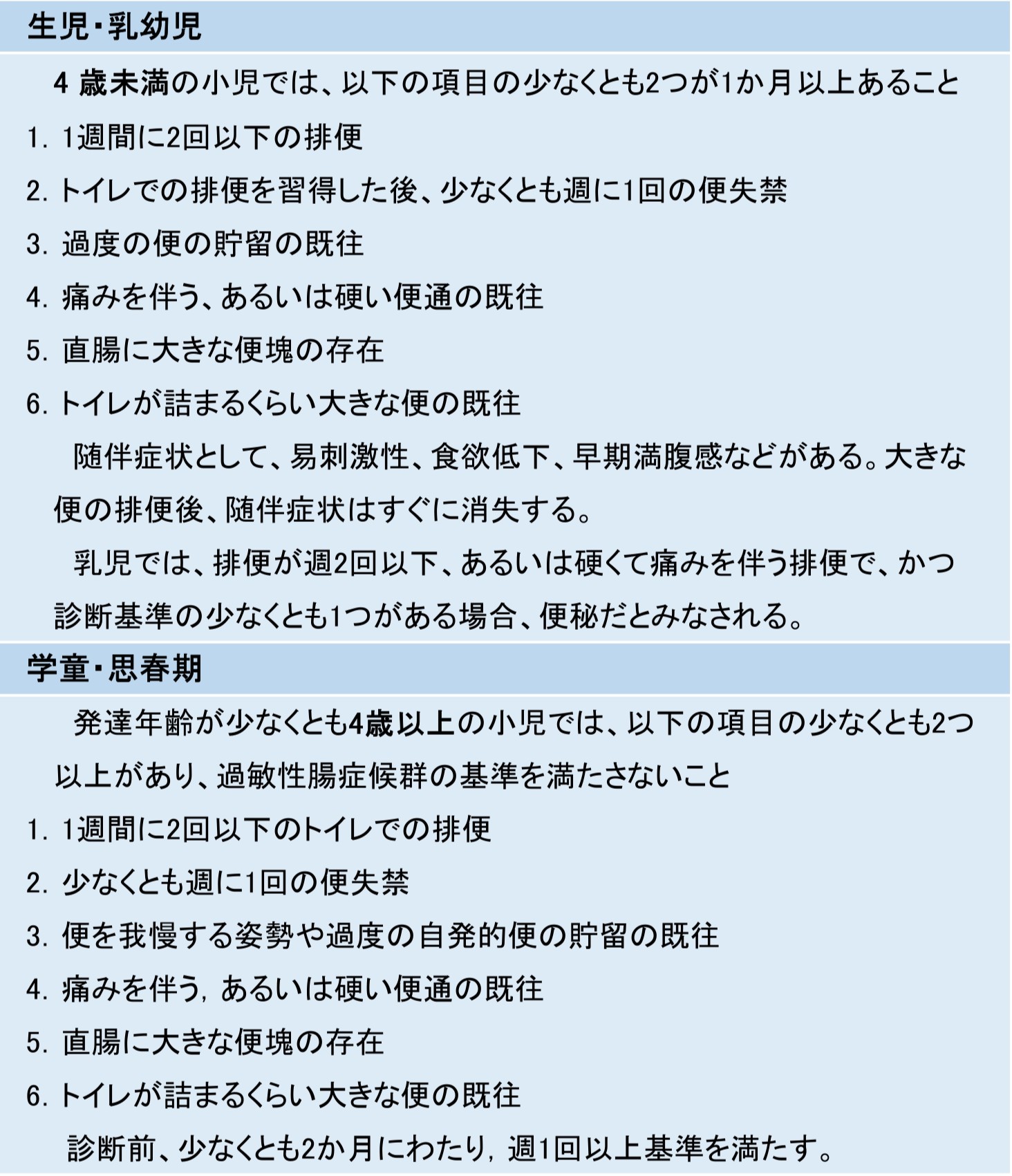

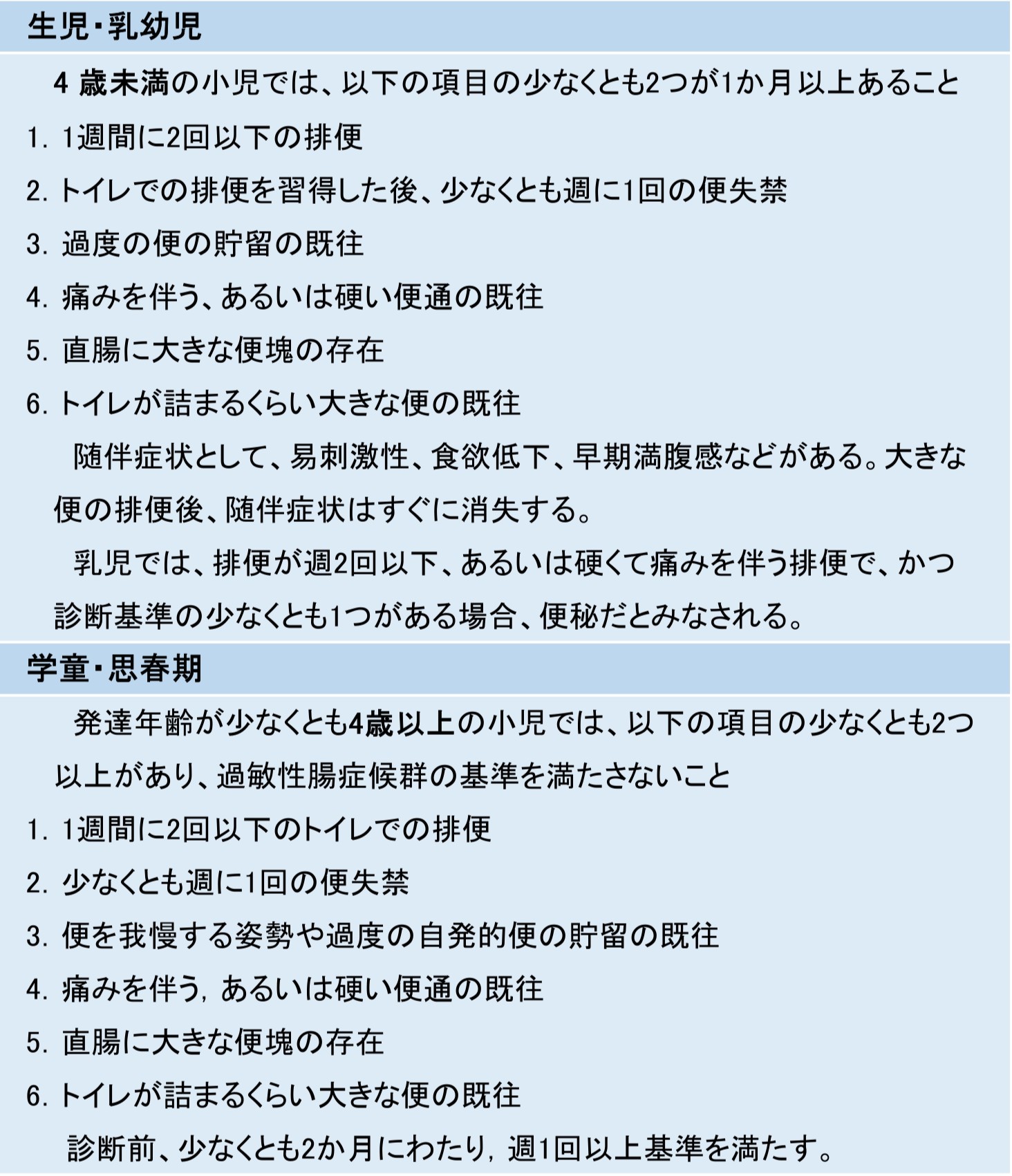

診断

小児で便秘を発症しやすい時期があります。

①乳児における母乳から人工乳への移行時期,あるいは離乳食時期

②幼児におけるトイレトレーニング

③入園・入学での排泄の回避,国際的に使用されている診断基準RomeIIIを示します。

(小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン)診断基準RomeIIIにある各項目を中心に問診し,便秘症であるか否かを確認することが第一です。ただし、診断基準に合致しなくても、便回数が少ない、または排便に苦痛を伴う例を便秘と診断し、治療の対象としても問題はありません。

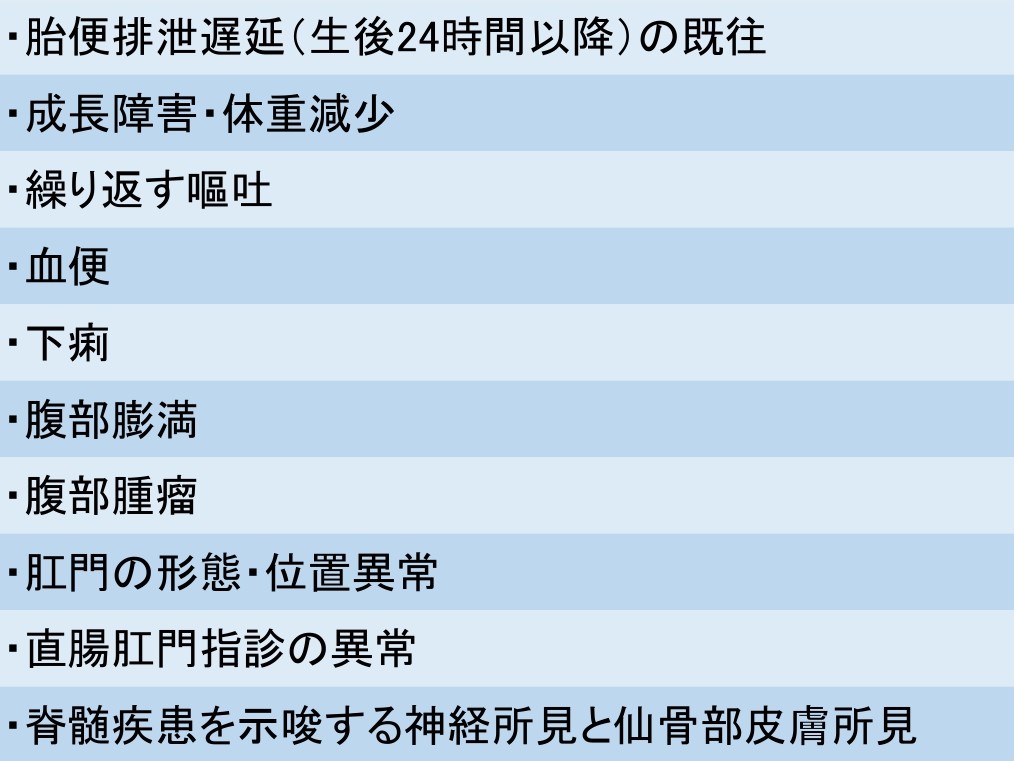

便秘をきたす基礎疾患

を示唆する徴候

(red flags)

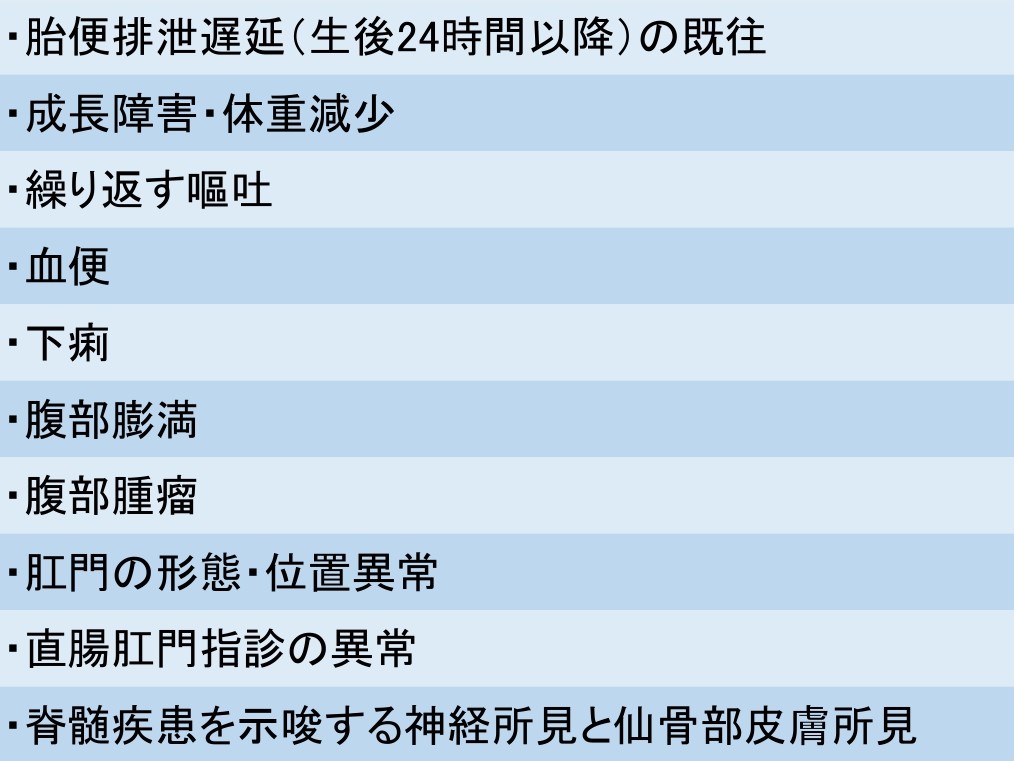

ただし、下記の便秘をきたす基礎疾患を示唆する徴候(red flags)を認めた場合には、便秘の原因になる基礎疾患が隠れていることがありますので、小児外科での精査の適応となります。

便秘症をきたす基礎疾患を示唆する徴候(red flags)

便秘をきたす基礎疾患や病態には、ヒルシュスプルング病や直腸肛門奇形などの外科的疾患や、代謝内分泌疾患,神経筋疾患などの内科的疾患も挙げられます。

red flagsを認めなければ,便秘症として治療をします。

治療

- 綿棒浣腸

1日以上排便が見られないとき、綿棒浣腸をすることもあります。肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

2~3日便が出なくても、腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ大丈夫です。 - 浣腸

4日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行うこともあります。 - 薬物療法

浣腸をしても排便の間隔が開く場合は、下剤を毎日飲む治療もあります。

赤ちゃんの便が出ないと、お父さんお母さんはとても心配ですよね。

当院でも、便の相談で受診されるご家族はたくさんいらっしゃいます。

ご相談下さい。 - 綿棒浣腸

-

2025.05.29便秘の疾患ページ

便秘

正常の便性状、排便回数

毎日排便がないからと言って、便秘というわけではありません。

健常児の排便回数

診断

小児で便秘を発症しやすい時期があります。

①乳児における母乳から人工乳への移行時期,あるいは離乳食時期

②幼児におけるトイレトレーニング

③入園・入学での排泄の回避

国際的に使用されている診断基準RomeIIIを示します。

(小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン)

診断基準RomeIIIにある各項目を中心に問診し,便秘症であるか否かを確認することが第一です。ただし、診断基準に合致しなくても、便回数が少ない、または排便に苦痛を伴う例を便秘と診断し、治療の対象としても問題はありません。

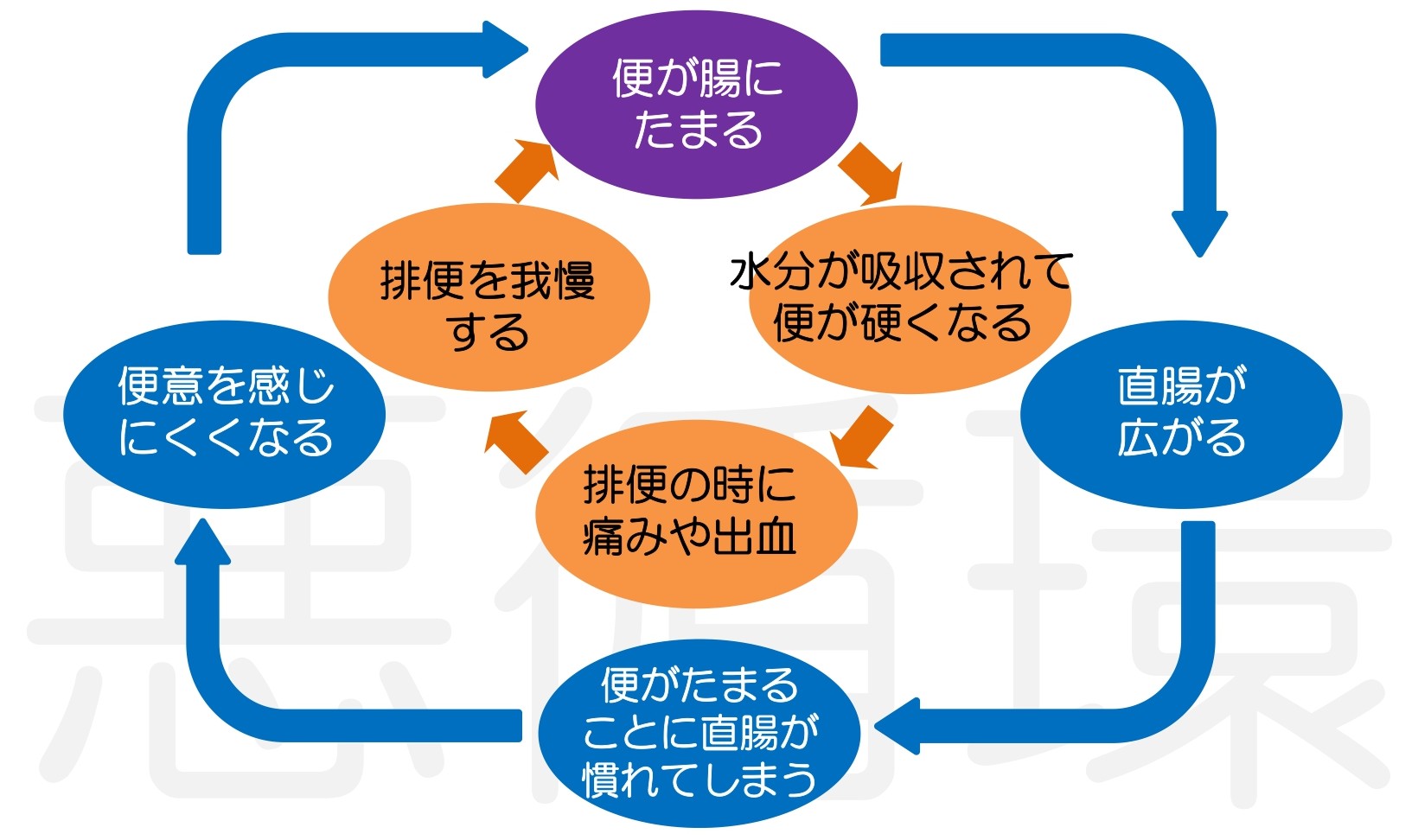

本来、直腸の便が肛門近くまで到達すると、直腸が広がり伸び、神経が刺激され、便意を感じ、排便します。

本来、直腸の便が肛門近くまで到達すると、直腸が広がり伸び、神経が刺激され、便意を感じ、排便します。しかし、トイレトレーニングがイヤだったり、遊びに夢中で便意を感じても排便を我慢したり、学校で排便するのが恥ずかしいなどの理由で便意を我慢すると、やがて直腸が伸び、便がたまります。直腸が伸びたままだとそれに慣れてしまって神経が刺激されず、便意を感じにくくなり、ますます便がたまります。

また、便がたまると水分が吸収されて便が硬くなり、排便しようとすると痛くなるため排便を我慢します。こうして便秘が悪化するとどんどん悪循環がおこります。

便秘をきたす

基礎疾患を示唆する徴候

(red flags)

ただし、下記の便秘をきたす基礎疾患を示唆する徴候(red flags)を認めた場合には、便秘の原因になる基礎疾患が隠れていることがありますので、小児外科での精査の適応となります。

便秘症をきたす基礎疾患を示唆する徴候

(red flags)

便秘をきたす基礎疾患や病態には、ヒルシュスプルング病や直腸肛門奇形などの外科的疾患や、代謝内分泌疾患,神経筋疾患などの内科的疾患も挙げられます。

red flagsを認めなければ,便秘症として治療をします。

治療

治療の基本は悪循環を断ち切り、排便のリズムを取りもどすことです。

まずは浣腸や下剤で直腸にたまった便を十分に排便させ、その後も便がたまらないようにします。

まず便器に座ることが大切です。便は出なくて良いので、便器に一定時間(例えば5~10分間)決めて座るようにするのも効果的です。

便器に座ることにより腹圧が生じやすくなり、排便を促進します。

幼児は暗いトイレを嫌がるので、明るい場所でおまるを使うのもよいでしょう。

これを2~3カ月続けると規則的な排便ができるようになりやすいです。

便器に座った時に足が床につかない時は足元に台を置いて前かがみになると腹圧がかかり排便しやすくなります。

-

2025.04.19スギの舌下免疫療法について

この春、スギ・ヒノキ花粉症で鼻閉・鼻汁・くしゃみ・眼のかゆみなどの症状で多くのお子さん・親御さんが御苦労されたと思います。

その一方で、すでに舌下免疫療法

http://www.futaba-kids.net/zekka/

を始められていた方で、

「今年は今までに比べて症状が軽かったあ」

というお声もたくさんいただいています。

スギ花粉症の舌下免疫療法は、例年スギ飛散が落ち着く6月以降から開始できます。

親子で舌下免疫療法されてる方もおられます。

今年花粉症でつらかった方、一度ご相談下さい。

ただ、現在スギの舌下免疫療法(シダキュア)を開始するのに、注意点が2点あります。

【注意点①】

舌下免疫療法を開始するには、過去2年間の血液検査でスギやダニが陽性である必要があります。花粉症の症状はあるけど、まだ検査したことがない方、検査したことあるけど2年以上前にした方は検査する必要があります。当院では未検査の方には、痛くない検査

http://www.futaba-kids.net/itakunai/

もお勧めしています。【注意点➁】

舌下免疫療法は、最初の1週間は導入期間のため薬が少量から開始になるのですが、現在、その薬が全国的に『出荷調整』になって品薄になっています。ですので、スギの舌下免疫療法薬を開始希望の方は、6月からすぐに開始できないかもしれません。その場合は入荷の順番待ちになりますので、電話をください。順番予約をお取りします。薬が入荷次第ご連絡します。2週目以降は薬が通常量に増ますが、この通常量の薬は十分に流通しているので、すでにスギの舌下免疫療法を開始している方は薬が品薄になることはありません。ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

-

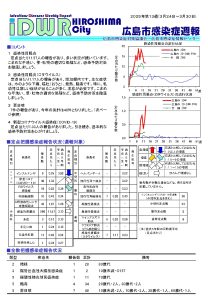

2025.04.15百日咳感染の方が増えています。三種混合ワクチンで予防しましょう。

TVのニュースでも放送されていましたが、百日咳が流行中です。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250404/k10014769801000.html広島でも患者さんが増えています

https://news.yahoo.co.jp/articles/37fd7b6db71384d0defb89fcc6949c884ed606ee当院でも例年より明らかに陽性患者さんが増えています。

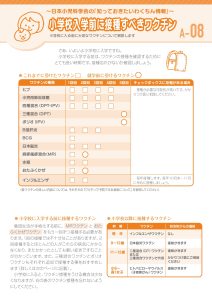

百日咳は、3か月未満で感染すると重症化する可能性があります。ですので、五種混合ワクチンで(以前だと四種混合・三種混合ワクチン)で予防することが大切です。

しかし、これらワクチンを接種していても、小学校入学前頃には抵抗力が低くなることが以前から小児科学会などで指摘されていました。実際に、現在の百日咳の患者さんは、乳児の方は少なく、小中学生に多いです(上の資料2枚目、下の資料2枚目)。

そこで、小児科学会では、

『5-6才で三種混合ワクチンを接種する』

ことを推奨されています(下の資料1、2枚目)。ポリオも同様で、同学会では

『5-6才でポリオワクチンを接種すること』

が推奨されています(下の資料1、2枚目)。。

ですので、多くのお子さんが年長さんで麻疹・風疹ワクチンを定期接種(公費=無料)されますが、そのタイミングで三種混合ワクチンとポリオワクチンの接種をお勧めします。ただし、任意接種ですので費用が発生します。

三種混合ワクチン単独:5,900円

(LINEお友達5,600円)

ポリオワクチン単独: 9,900円

(LINEお友達9,600円)

三種混合+ポリオワクチン セット価格:13,900円

(LINEお友達13,300円)ご希望の方は、お電話で予約をお願いします。

-300x300.png)

-

2025.02.01おたふくかぜワクチンの出荷制限について

おたふくかぜワクチンの製造会社で不具合があったため、現在出荷制限になっています。そのため、当院では以下の対応をします。

☑WEB予約でのおたふくかぜワクチンの予約を中止します。

☑おたふくかぜワクチン接種ご希望の方は、電話で順番予約をお取りします。入荷があれば当院から順番にお電話をしますので、そこで、接種の日時予約をお取りします。

よろしくお願いいたします。

-

2021.09.05情報セキュリティについて

当院は、患者様からお預かりした情報を、自己・災害・犯罪等の脅威から守り、患者様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任

当院は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2.従業員の取組み

当院の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

3.法令及び契約上の要求事項の遵守

当院は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、患者様の期待に応えます。

4.違反及び事故への対応

当院は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

-

2020.06.17当院の感染予防の取り組み

・スタッフの勤務毎の体温測定、マスク着用、こまめな手指消毒、感染防護用具装着など。

・待合ソファ、ドアノブ、手すり、カウンターなどの消毒、待合室の換気。

・次亜塩素酸で室内の菌・ウイルスを吸引/抑制する大型の「ジアイーノ」を設置しウイルス感染対策を強化。

・待合室のおもちゃ、絵本、雑誌などを通常より減らしています。

・お車で順番を待つ場合、呼び出しのベル(フードコードの「ピーピー」鳴って、「ブルブル」震える、アレです。)を、お渡しすることもできます。希望の方は申し出てください。

・一般診療とは別に、発熱・カゼなどの子がいない、

予防接種・健診専用の外来、

非感染専用の外来(アーリ-チェックイン)

があります。

・スマホからのWEB問診入力で、待ち時間短縮ができます。

-

2020.06.17発熱・咳・嘔吐・下痢などがないお子さんの専用外来 「アーリーチェックイン」

感染予防の一環として、「アーリーチェックイン」を始めました。

「午前中に予防接種を受けたいけど、

カゼの人がいるかも?」

「土曜日にお父さんと一緒に予防接種に

行きたいけど、熱の子がいる時間は

行きたくない。」

「乳児湿疹が出てきたけど、待合室で

病気もらうのはイヤ。」

などのお声に応えて、 感染予防の一環として、非感染のお子さん専用の診察時間 「アーリーチェックイン」を始めました。

<対象>

予防接種・シナジス・乳児健診・乳児湿疹や

便秘・気管支喘息・アレルギー性鼻炎などの定期処方 です。

<時間>

8:30、9:30、15:30で、1週前から予約が取れます。

★発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢など感染症が疑われる方は対象外です。前記時間帯ではなく、今まで通り一般診療で予約/受診できます。

-

2020.06.17

-

2020.06.17

-

2020.06.12当院のWEB予約

当院のWEB予約は、時間予約と順番予約があります。ご都合にあわせてご利用下さい。

時間予約 (当日~1週間先まで予約可能)

・アーリーチェックイン

(非感染の方が対象)

・一般診療の時間予約

(発熱、咳などすべての方が対象)

ただし、インフルエンザワクチン期間は一旦中止です。

順番予約(当日0時から予約可能)

・午前診療

・午後診療

-

2020.06.12循環器小児科で受診の方

電話での完全予約制です。

8:30で予約をお取りしますので、まずは電話で循環器小児科の予約をお取りください。

電話予約なしで受診されますと、待ち時間が長くなり、また、その日だけでは検査が終わらずに、後日に再度受診していただくこともあります。

WEB

WEB WEB

WEB オンライン

オンライン