お知らせ

News

-

2025.05.30赤ちゃんの便秘外来

赤ちゃんの便秘外来

赤ちゃんは1日に何回うんちをするのでしょう?

そして、どのくらい出ない場合に便秘なのでしょう?

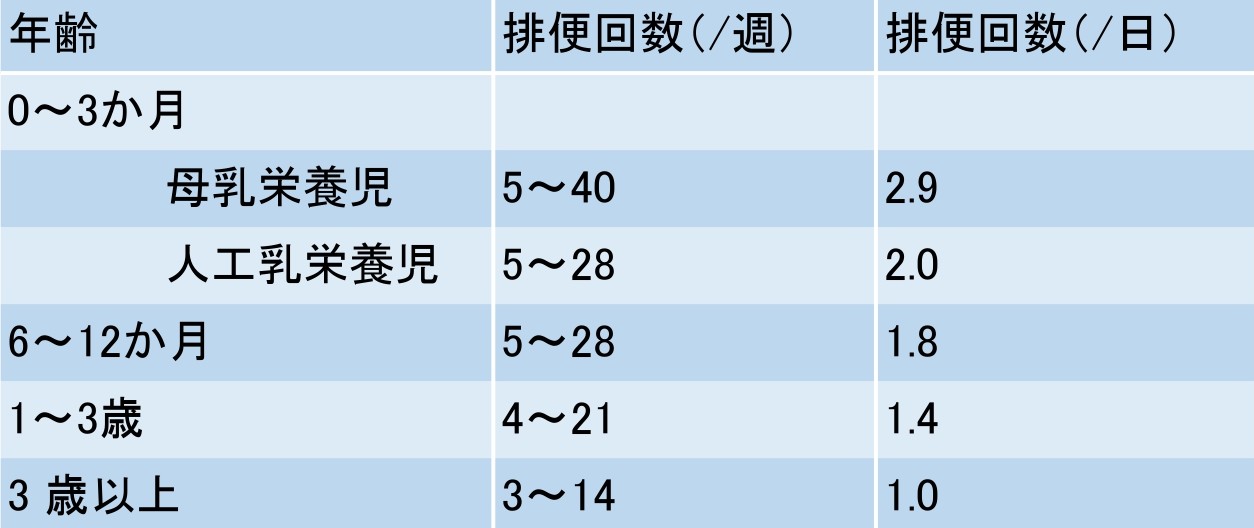

正常の便性状、排便回数

赤ちゃんのうんちの回数は月齢によって違います。個人差も大きいです。

健常児の排便回数

新生児の90%は出生後24時間以内に胎便を排泄します。

1か月児では、液体だけのような便が見られることもよくあります。体重がよく増えていて、活気があれば見守って大丈夫です。

母乳栄養児では授乳ごとに排便を認めることもあれば、驚くべきことに7~10日に1回となることもあります。※母乳性便秘

赤ちゃんは「腹圧をかけながら肛門まわりの筋肉を緩める」という、うんちの時の筋肉の協調運動があまり上手にできません。その結果、便秘になってしまうことがあります。

1日以上排便が見られないとき、肛門部分を綿棒で刺激することもあります。綿棒刺激を行う場合には、肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

2~3日便が出なくても、腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ大丈夫です。

4日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行うこともあります。

ただし、お腹が張って苦しそう、哺乳量が減ってきた、吐いてしまう、などの症状がある場合は受診してください。稀ではありますが、腸や肛門に病気のせいで便秘になっていることもあります。

完全母乳栄養から混合栄養・ミルクへの切り替え、離乳食の開始も便秘のきっかけになることがあります。特に離乳食開始後は注意が必要です。

※「母乳性便秘」

母乳栄養の児、あるいは母乳中心の混合栄養の児では、乳児期早期に排便回数が少なく、放置しておけば1週間便が出ないということがあります。便が出づらい、いきみが強い、排便時に苦しむなどの様子がなく、機嫌も良く体重増加も良好で、排便回数が少ない割には便量が少ないことが特徴です。

このような現象は、母乳が効率よく吸収され、便の産生が少ないために起こると考えられており、「母乳性便秘」と呼ばれることもあります。

母乳性便秘は、多くの場合、便量が増加する離乳中期頃に自然に軽快します。

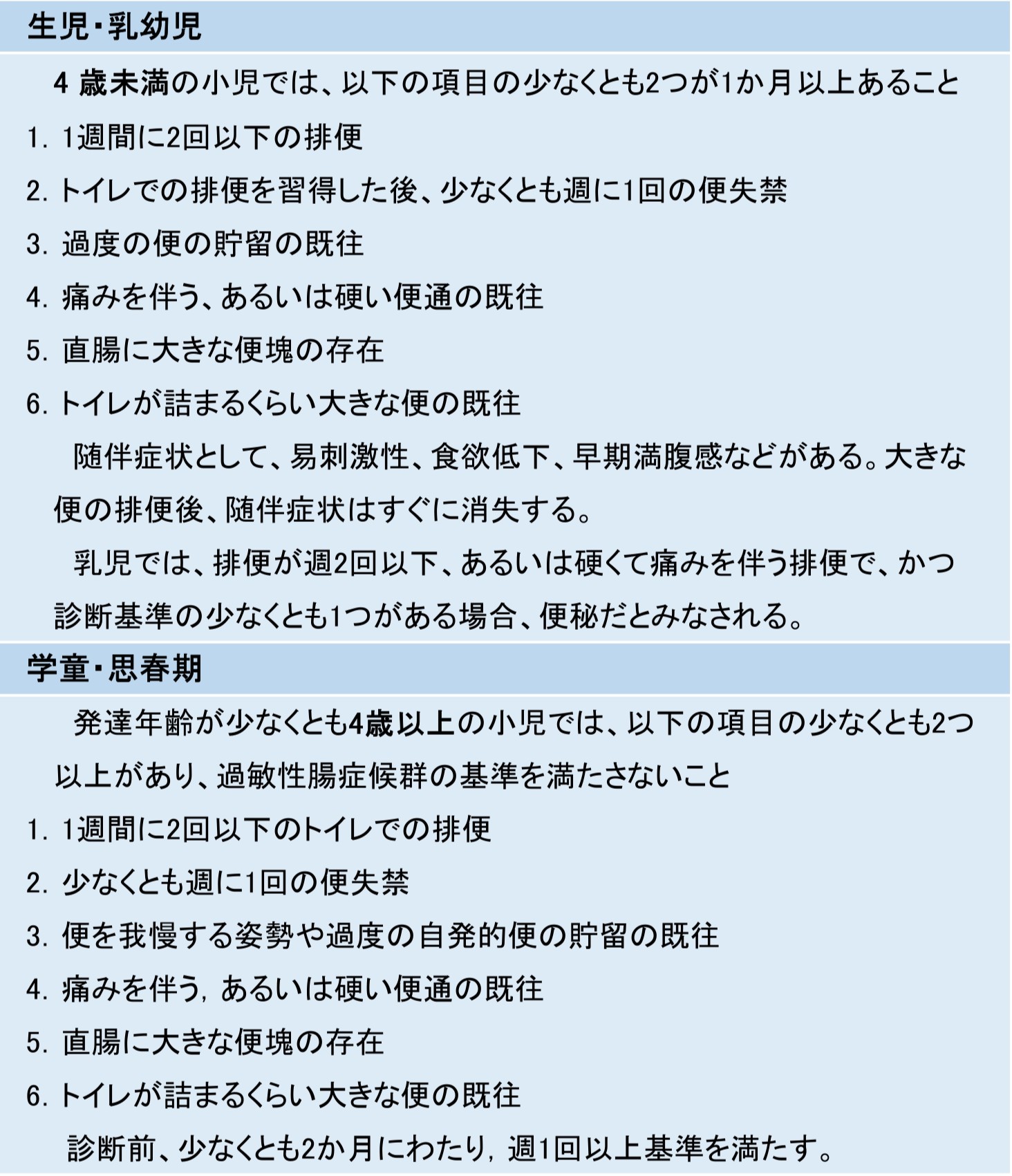

診断

小児で便秘を発症しやすい時期があります。

①乳児における母乳から人工乳への移行時期,あるいは離乳食時期

②幼児におけるトイレトレーニング

③入園・入学での排泄の回避,国際的に使用されている診断基準RomeIIIを示します。

(小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン)診断基準RomeIIIにある各項目を中心に問診し,便秘症であるか否かを確認することが第一です。ただし、診断基準に合致しなくても、便回数が少ない、または排便に苦痛を伴う例を便秘と診断し、治療の対象としても問題はありません。

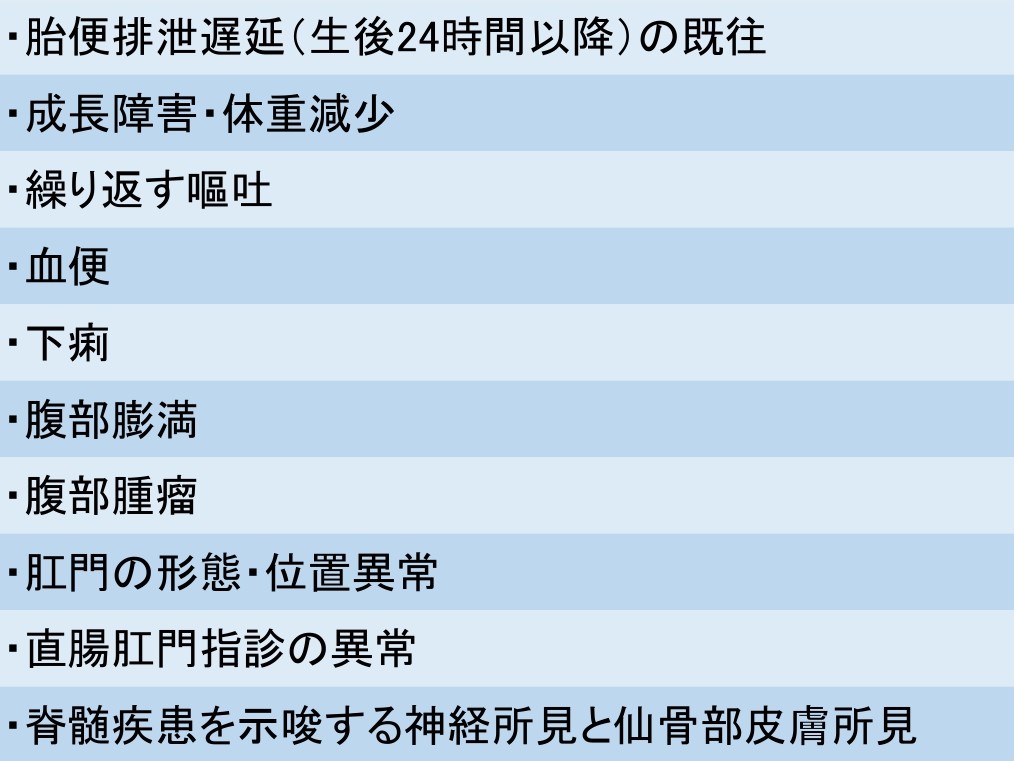

便秘をきたす基礎疾患

を示唆する徴候

(red flags)

ただし、下記の便秘をきたす基礎疾患を示唆する徴候(red flags)を認めた場合には、便秘の原因になる基礎疾患が隠れていることがありますので、小児外科での精査の適応となります。

便秘症をきたす基礎疾患を示唆する徴候(red flags)

便秘をきたす基礎疾患や病態には、ヒルシュスプルング病や直腸肛門奇形などの外科的疾患や、代謝内分泌疾患,神経筋疾患などの内科的疾患も挙げられます。

red flagsを認めなければ,便秘症として治療をします。

治療

- 綿棒浣腸

1日以上排便が見られないとき、綿棒浣腸をすることもあります。肛門粘膜を傷つけないよう注意が必要です。

2~3日便が出なくても、腹部膨満、哺乳力低下、不機嫌などがなければ大丈夫です。 - 浣腸

4日以上排便がなく、苦しそうな様子であれば、浣腸を行うこともあります。 - 薬物療法

浣腸をしても排便の間隔が開く場合は、下剤を毎日飲む治療もあります。

赤ちゃんの便が出ないと、お父さんお母さんはとても心配ですよね。

当院でも、便の相談で受診されるご家族はたくさんいらっしゃいます。

ご相談下さい。 - 綿棒浣腸

WEB

WEB WEB

WEB オンライン

オンライン