お知らせ

News

-

2025.05.30赤ちゃんの股関節外来:発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)

赤ちゃんの股関節外来:

発育性股関節形成不全

(先天性股関節脱臼)

発育性股関節形成不全

とは、

股関節がズレる病気

「発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)」は脚の付け根の関節がはずれる病気です。発生頻度は、1000人に1〜3人と言われています。

股関節の脱臼は生まれてすぐよりも、しばらくしてからわかることがほとんどです。それは生まれた後、股関節によくないことが影響して脱臼に進むことが考えられています。もし脱臼があれば必ず治療をしなければならず、その治療結果によっては手術が必要な場合もあり、また大人になっても後遺症が残ることもあります。

予防方法

赤ちゃんの股関節脱臼は、生まれた時にすでにズレている病気もありますが、ほとんどは生まれた後でズレていきます。つまり、日常の股関節の扱い方で悪くもなり、また良くもなるということです。知らないうちに股関節に悪いことをしないように、股関節によいことを学び脱臼を予防しましょう。

【股関節に良いこと】

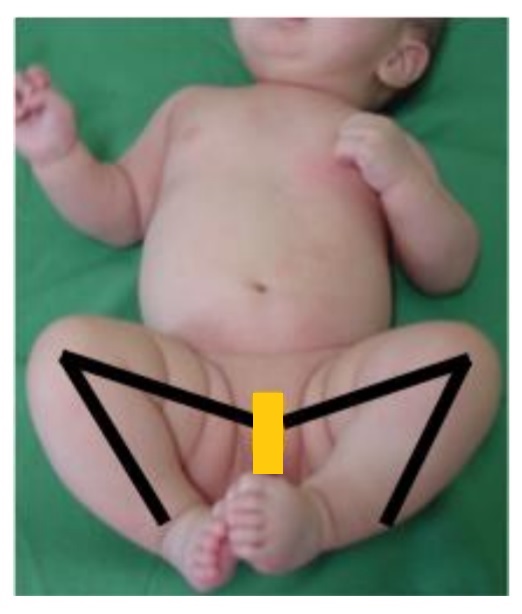

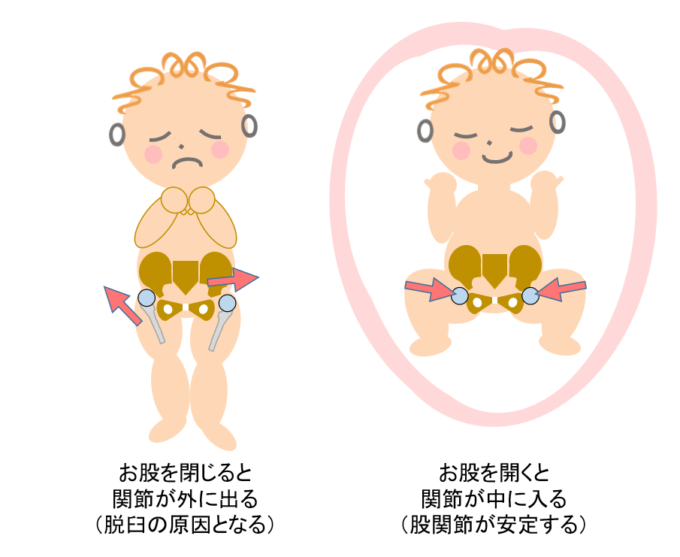

赤ちゃんはO脚で、カエルのようにお股をM字に開いているのが正常で、股関節の動きを自由にさせる扱いはたいへん良いことです。

【股関節に悪いこと】

・”おくるみ”や厚手の衣類など股関節の動きを制限すること

・O脚を直そうと脚(下肢)を真っすぐに伸ばすこと

・タオルをひざに巻き付けたりするようなこと

これらは、股関節がズレる原因になる可能性があります。

以下の1)〜5)のうち、複数の項目があてはまる場合はとくに正しい扱い方を心がけ、必ず3〜4か月の健診を受けるようにしましょう。

1) 向き癖がある

2) 女の子(男の子より多い)

3) 家族に股関節の悪い人がいる

4) 逆子(骨盤位)で生まれた

5) 寒い地域や時期(11月〜3月)に生まれた(脚を伸ばした状態で衣服でくるんでしまうため)

股関節によい抱っこの

方法

抱っこするときは、脚(あし)が伸びた状態でなく、お膝とお股を開いた状態(両膝と股関節が曲がったM字型開脚)で抱っこするたて抱っこ(コアラ抱っこ)を心がけましょう。よこ抱っこやスリング使用は股関節が閉じることが強制されますので、股関節にとってよい状態とは言えません。どうしても使用するときは、お股が開くように注意しましょう。両膝と股関節がM字型に曲がって使える「正面抱き用の抱っこひも」の使用は問題ありません。

股関節によいおむつの

当て方

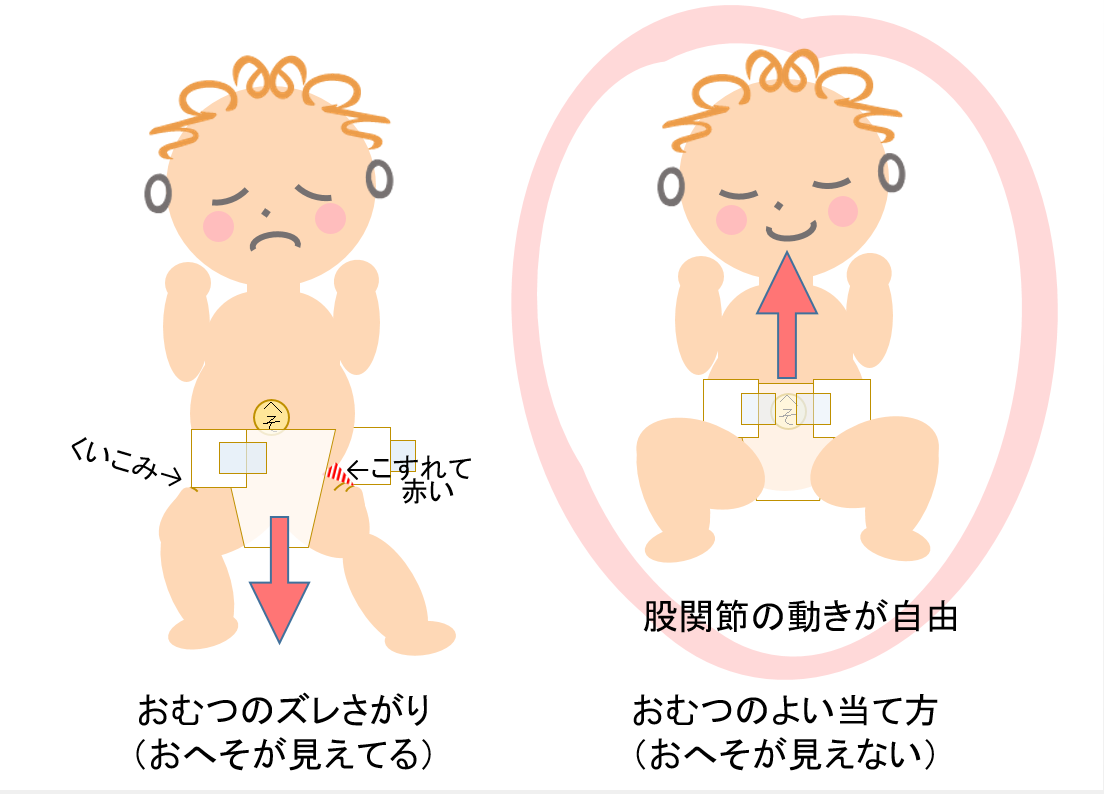

股関節が良い状態に開くためには、おむつの当て方が大切です。おむつの当て方が低い(足先方向にずれている)と、サイドギャザーで太ももが開くのを邪魔されてしまいます。おむつ交換の時に、股関節の前外側の皮膚に赤みがあれば、おむつが低いためにこすれていたことの証拠です。ウエストテープがおヘソの高さにくるようにしましょう。オヘソが見えているようなら、おむつが低いか、おむつサイズが小さくなっているかですので、オヘソが出てないか要注意です。おむつを付けた直後、必ずお股を開いてみて外側に食い込みがないかをチェックしましょう。

おむつが下にずれると脚が短く見えよくない状態です。おむつをしっかり上につけて、脚が長く見える“ハイレグおむつ”を心がけましょう

股関節によい衣類と

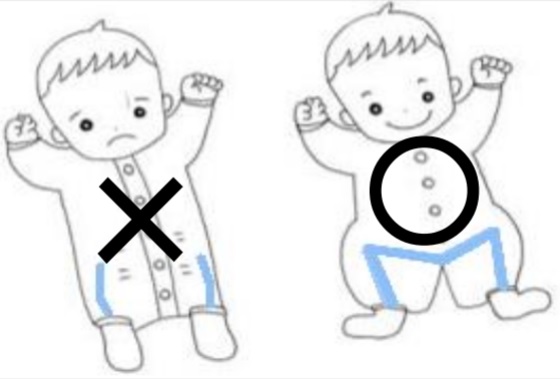

おくるみ

冬の服装に注意しましょう。カゼをひかせてはいけないと、厚着をさせ、足が冷えないようにとあし(脚)までしっかり服を着させてあげるかもしれません。お股の間までボタンで止めてしまう衣類は、もしサイズが小さければ、股関節の動きをじゃましてしまうため要注意です。お股のボタンはとめずヒラヒラと自由さを保ってあげてください。事実、秋冬生まれの赤ちゃんに股関節脱臼が多いことは、衣類による防寒対策が影響していることを証明しています。お部屋を暖かくして薄着、もしくは下半身を自由にする育児を心がけましょう。

向きぐせへの対応:

反対側の脚の姿勢に

注意しましょう

赤ちゃんの6割には向きぐせがみられますが、3か月を過ぎると首の筋肉が発達して自然に改善します。しかし向きぐせ方向と反対側の脚が立てひざ姿勢になっていたり、一方の脚(あし)が伸びた状態で開脚にならなかったりする場合は注意しましょう。斜頭症になっていたり、股関節の開きが硬くなっている場合には、向きぐせへの対策をとりましょう。

- 向きぐせと反対から接する(添い寝・授乳・抱っこの向き)

- 向きぐせ側の頭と体の下に折りたたんだバスタオルを差しこむ。

などが有効です。こうして反対側へ向くための筋力を少しずつ育てることで、向きぐせの解消につながり、さらには股関節への悪影響をなくすことで股関節脱臼を防ぎます

股関節脱臼の早期発見

が大切

ご家族が「もしかしたらこの子は股関節脱臼じゃないかしら?」と疑うことが早期発見につながります。そのためのチェックポイントとしては股関節の開きの硬さ(開排制限)や大腿のシワ(皮膚溝)の非対称があります。股関節脱臼は早期発見により安全に治療ができ、後遺症を残さなければ手術をすることもなく全く正常に一生を過ごせます。

そのために、日本では乳児健診(生後2-5か月)で股関節のチェックがなされてきました。しかし、1才誕生日を過ぎて遅れて診断される「診断遅延例」が1万出生に1児(年間100児)の割合で存在し、診断が遅れると手術など治療も大変な負担となります。現在、その「診断遅延例」が日本整形外科学会・日本小児整形外科学会で問題になっています。

股関節脱臼のリスク因子

股関節の開きの硬さ(開排制限)や大腿のシワ(皮膚溝)の非対称の他にも、家族歴や女児・骨盤位分娩がリスク因子だと指摘されています。

整形外科紹介

【日本整形外科学会・日本小児整形外科学会の紹介基準】

①股関節開排制限(右・左)

➁大腿皮膚溝または鼠径皮膚溝の非対称

③家族歴

④女児

⑤骨盤位分娩(帝王切開時の肢位を含む)

①が陽性

もしくは、

➁、③、④、⑤のうち、2つ以上認められれば整形外科への紹介が薦められています。

乳児股関節脱臼の治療

整形外科の診察で、脱臼が判明した場合には、必ず治療が必要となります。

まず、赤ちゃんの股関節が整復される肢位をとりやすくする装具を装着します。この装具をリーメンビューゲルといいます。この装具にて外来治療にて(入院せずに)8割が整復されます

しかし、なかには1割程度、軟骨を痛める大腿骨頭壊死を生じることがあり注意が必要です。股関節の開きすぎは軟骨を痛める原因の一つになりますので、それを予防するパッドを使用します。

1歳以降で遅れて発見された場合、このリーメンビューゲルでは整復されず軟骨を傷めるリスクが高いため、まず入院をしての牽引療法が必要になります。約2ヵ月の入院が必要で、赤ちゃんを寝かせた状態で、脚を引っ張り、固くなっている股関節をやわらかくしてから徐々に整復にもっていきます。これで整復できればギプスで固定して安定するのを待ちます。

ここまでくると、赤ちゃんにも保護者にも大変な負担となりますので、早期診断がとても大切なのです。

牽引治療でも整復されない場合には、手術で股関節を整復せざるを得なくなり、全身麻酔も必要なので、さらに大きな負担となります。

整復成功率はリーメンビューゲル装具で約80%、牽引療法で約15%で、残りの約5%で手術を必要とします。

生後半年までの発見で、入院の必要な治療のほとんどが避けられます。保護者の気付きもとても重要で、おかしいなと思われたら、ぜひとも早期に受診をしてください!

WEB

WEB WEB

WEB オンライン

オンライン