お知らせ

News

-

2025.08.11赤ちゃんのおまたの外来

赤ちゃんの

おまたの外来

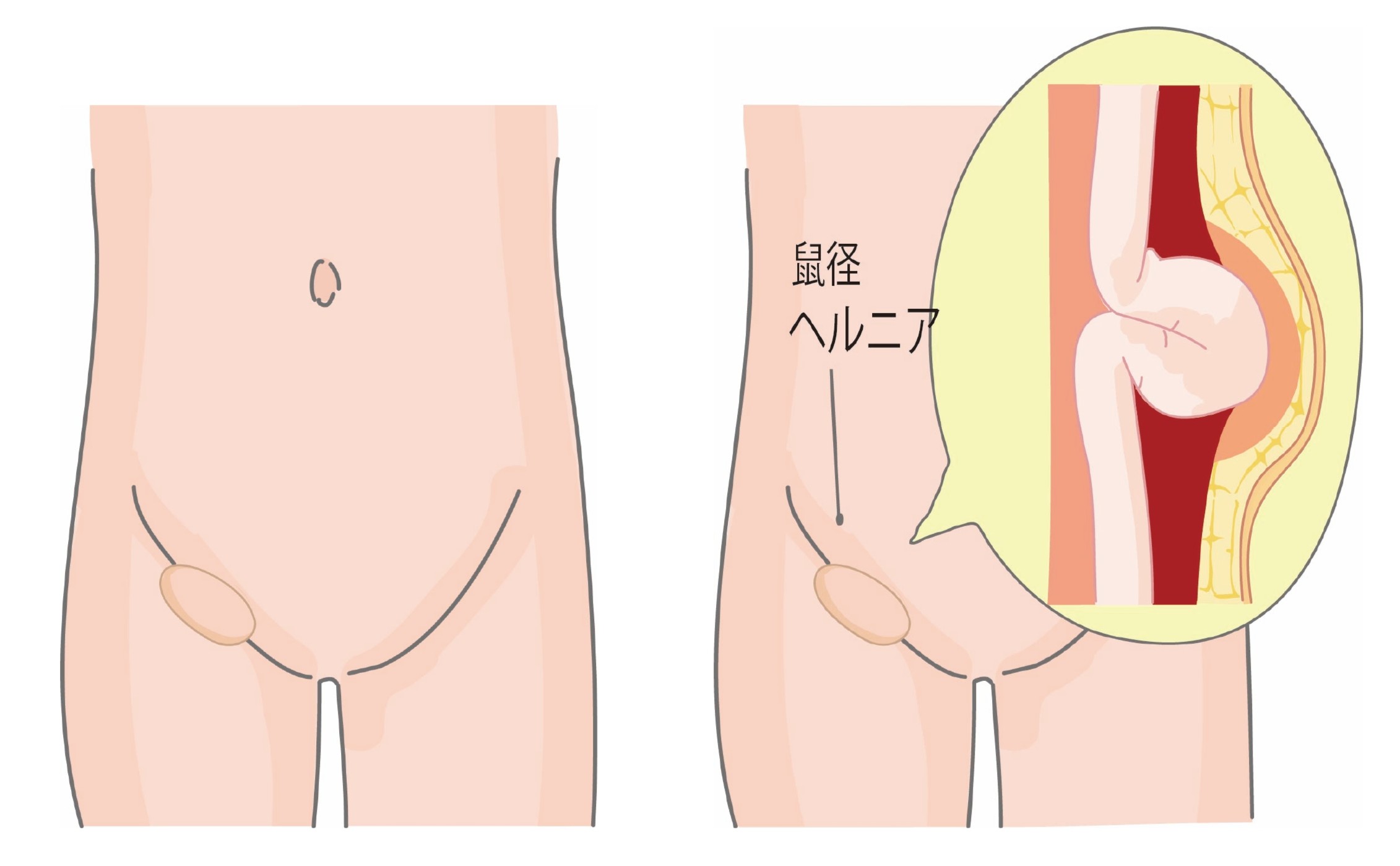

鼠経(ソケイ)

ヘルニア

鼠径部(足の付け根)に丸いものが触れる場合、最も頻度が高いのが「鼠経ヘルニア」です。

啼泣時などでお腹の圧が高くなるとお腹の中にある腸管や卵巣などの臓器が鼠径部に脱出し、お腹の圧が下がるとそれら臓器がお腹の中に戻る、という病態です。脱出臓器は腸管が大半で、次いで男児では大網、女児では卵巣が多いです。

脱出臓器によって治療方針が異なりますので、診断が重要になります。疑われる場合は小児外科を御紹介します。診察時には脱出していないこともありますので、自宅で脱出している場合は写真を撮っていただいて診察時に見せていただけると助かります。

生後6か月未満では嵌頓しやすく、早期の整復が必要です。

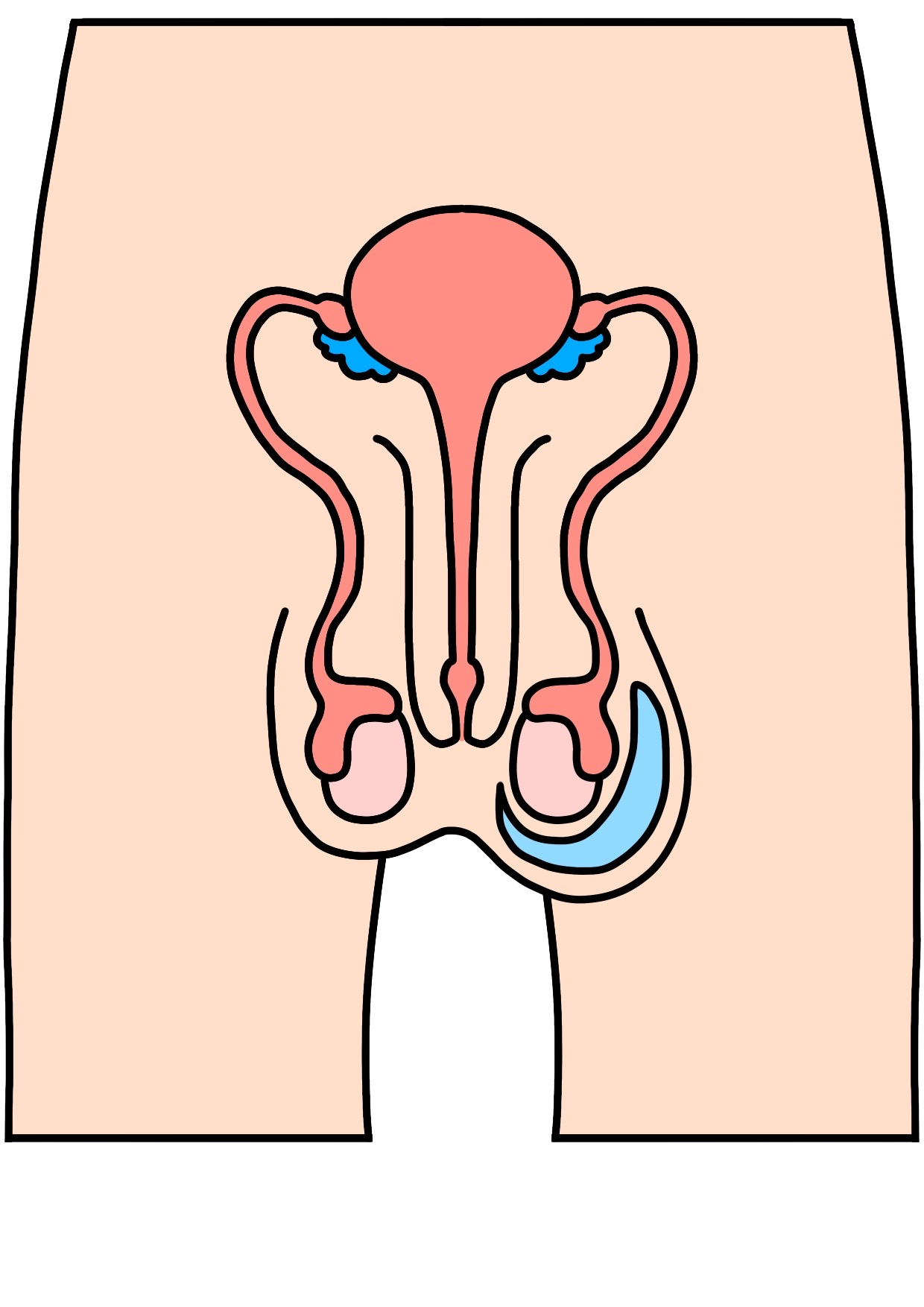

陰嚢水腫

陰嚢水腫は、精巣の周囲に水が溜まった状態で、1~2歳までに自然軽快することが多いと言われています。

そのため、すぐに治療する必要はなく、定期的なフォローが必要になります。小児の陰嚢水腫は腹腔と交通がある点で成人の陰嚢水腫とは異なります。

交通性があるため、腹腔内感染、臓器損傷などのリスクがあるので、穿刺や吸引は禁忌です。1~2歳で縮小傾向がなければ小児外科に御紹介させていただきます。

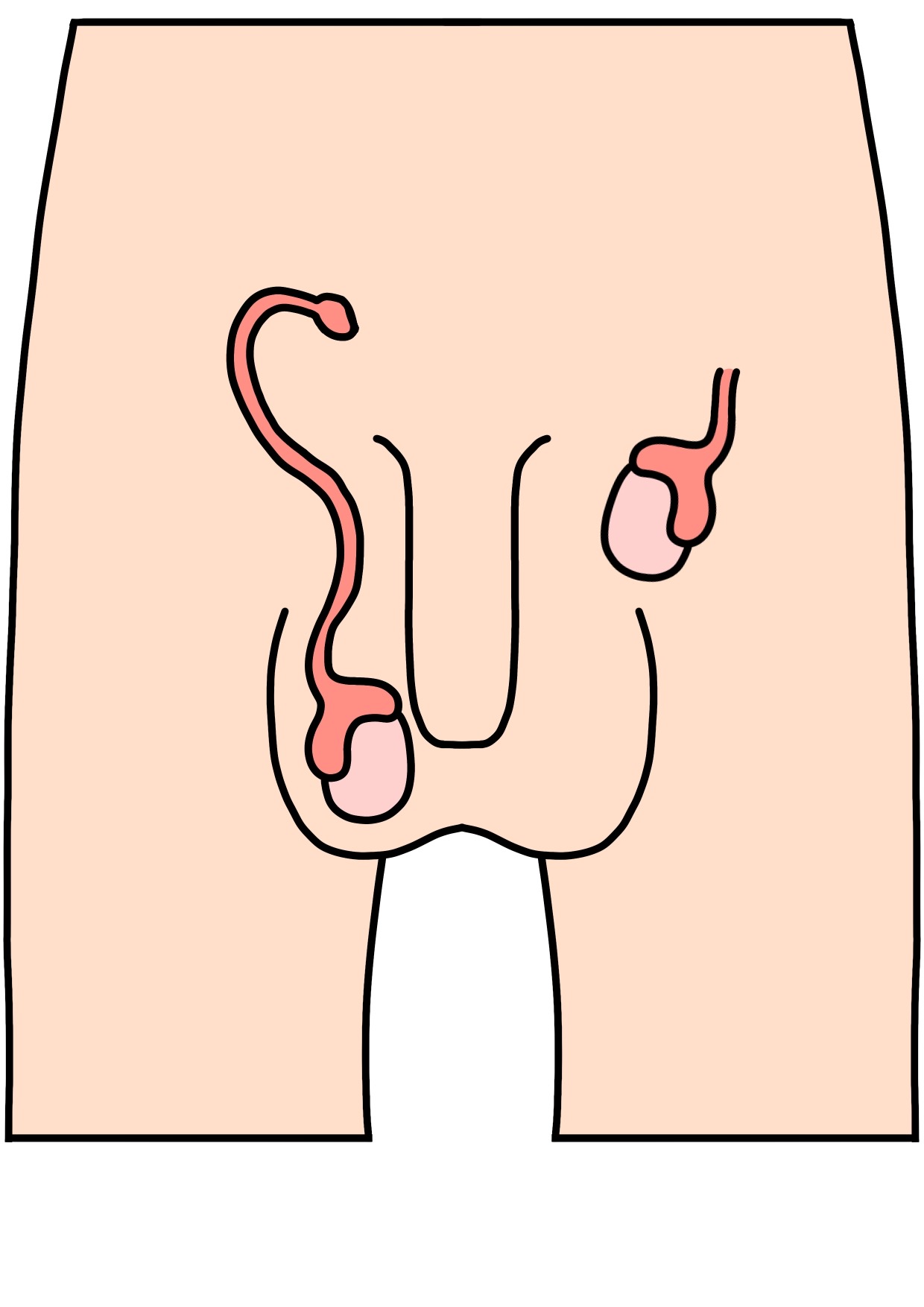

停留精巣

精巣は、胎児期にお腹の中で発生し、出生近くになると下腹部側方にある鼠径管(そけいかん=腹部と太ももの間に走る管)を通って陰嚢(いんのう)内まで下降してきます。その精巣の下降が不完全な場合を「停留精巣」といいます。新生児期に5%前後にみられますが、1歳頃には1.5%前後になります。

生後6ヶ月までは自然下降が期待できると言われています。

とくに、在胎37週未満で生まれた児や2500g未満の低出生体重児ではその頻度が高いことが知られています。精巣は、本来は体温より2~3℃低い陰嚢内にあるべきで、高温の環境下に長くさらされていると、妊孕性(にんようせい:妊娠するための能力)が低下したり(将来、こどもができにくくなったり)、発がん率が上がったりすることがあるため、1歳前後に手術で精巣を陰嚢内に固定する必要があります。

それとは別に、生理的な反射の過剰性や、精巣が一時的に移動してしまう移動性精巣、という病態もありますが、その多くは手術は必要ありません。

矮小陰茎

(わいしょういんけい)

=マイクロペニス

陰茎の大きさは個人差が大きいです。陰茎の大きさの評価は陰茎の長さで行います。

長さの測定の仕方が大切で、陰茎を非勃起時に引き伸ばして十分に伸展させた状態で、陰茎根部の皮膚を十分圧迫して、恥骨結合から亀頭先端までの陰茎背面の伸展長を測定します。

通常だと、新生児2㎝、乳幼児2.5㎝、学童3㎝、思春期発来後4~6㎝以下だと矮小陰茎が疑われます。原因は、男性ホルモンも作用が不十分であることが多く、専門医を御紹介します。

尿道下裂

尿道下裂は、外尿道口が亀頭先端の正常な位置より近位(亀頭部、陰茎、陰嚢、会陰部にかけての陰茎腹側)に開口する、先天奇形です。

疑わしい場合は、専門医を御紹介します。多くの場合、1歳以降での手術になります。

包茎

一般の育児書に、「お風呂の時に、包皮(おちんちんの皮)をむいて中(亀頭)を洗いましょう。」とあるものもあるようですが、「むく」のはやめましょう。

お子さんのほとんどは包茎(亀頭が包皮に包まれた状態)です。皮をむこうとしても亀頭が出せないものを真性包茎、むけば亀頭が出てくるものを仮性包茎といいます。

お子さんの成長に伴い真性包茎から仮性包茎に自然に変化していきます。

真性包茎の割合は、新生児ではほぼ100%、乳児で約80%、5歳までの乳児で約60%、小学生で約30%と言われています。このように、お子さんの包茎は生理的なことが多いので、無理に包皮をむいて洗う必要はありません。

包皮と亀頭の間に白い固まり(恥垢)がありますが、膿や細菌感染ではないので除去しなくて放置で大丈夫です。

無理にむくと細菌が感染し、亀頭包皮炎の原因になります。むしろ、包茎でない新生児は、尿道下裂や性分化疾患が疑われますので、専門医を御紹介します。

しかし、中には治療の適応のある真性包茎もあります。

まず、包皮の隙間が「ピンホール」と表現されるみたいに狭く、排尿時に包皮が膨らむ(バルーミング)場合です。これは排尿時に圧がかかって、下部尿路障害の原因となり得ると言われています。

また、立位に排尿する時期までこの状態であると、尿線が定まらずトイレを汚したり、尿がシャワー状に出たりして、日常生活に支障が出ます。

また、亀頭包皮炎を繰り返すこともあります。

このような場合は、専門医を御紹介します。

恥垢

恥垢は、皮膚の皮脂腺からの分泌物や、古くなって剝げ落ちた皮膚が固まってできたものです。

白~黄白色のチーズのように包皮に下に透けて見えることがあります。

包皮と亀頭の間にたまりやすいものです。赤ちゃんのおちんちんは生理的に包茎であり、無理に包皮をむこうとすると傷を作ってしまったり、元に戻らなくなってしまったり(嵌頓)することがあります。

嵌頓すると、亀頭が締め付けられ、血流が悪化し腫脹し、放置すると、亀頭の壊死につながる危険性もあるため、早急な対処が必要です。

恥垢は放置しておいても自然に出てきますので、無理に包皮をむいて取り除く必要はありません。

無理にむくと細菌が感染し、亀頭包皮炎の原因になります。陰唇癒合

左右の小陰唇がくっついて(癒合して)、膣口が隠れている状態です。小陰唇の炎症後の二次的なものが多いと言われています。

ほとんどの場合は無症状ですが、膣炎、膀胱炎をおこすことがあり、治療が必要です。癒合部の剥離などが必要になりますので専門医を御紹介します。

見張りイボ

(スキンタグ)

見張りイボは、肛門が「切れ」て傷が炎症を起こして「治る」を繰り返すことで、肛門の皮膚が盛り上がってイボ状になったものです。

この傷を繰り返すと、見張りイボができます。これ自体は特に治療しなくても大丈夫です。

傷の原因としては、硬い便で肛門が切れることが多いですので、硬い便の場合は便を柔らかくする治療が必要です。

便が柔らかくなって肛門に傷ができなくなったとしても、出来上がってしまったポリープ状の皮膚は、余剰皮膚として皺状に残る場合がほとんどです。しかし、炎症、感染がなければ痛みなく排泄可能です。

肛門周囲膿瘍

肛門のそば(3時、9時の方向)に赤いおできのようなしこりとして見られます。

直腸と肛門の堺にある小さなくぼみから細菌が入って感染を起こしたもので、くぼみからつながった肛門周囲皮下に感染が広がって赤く腫れて膿が貯留します。

膿が増えると自然に膿が外に出るようにもなりますが、膿を出し続けてあげないと完治はしません。

抗菌薬の内服や外用薬は効果がありません。専門の小児外科の先生を御紹介します。

切開排膿や最近では漢方薬による保存的治療も行われています。皮膚洞

皮膚洞は、お尻の割れ目の間にある凹みです。

・凹みが肛門に近い(目安は約2.5㎝以内)。

・深さが浅く、他の臓器とつながっていない。

であれば、問題ありません。一方で、

・凹みの位置が肛門から離れている(目安は約2.5㎝以上)。

・おしりの割れ目よりも高い位置にある(おしりの割れ目にない)。

・凹みが深く先端部がどうなっているかわからない。

・凹みに毛が生えている。

・凹みに何らかの分泌物を認める。

などの場合は、その凹みが体内の脊髄など他の臓器と交通していることが考えられるため、超音波検査やMRI検査などの精密検査が必要になります。専門の小児外科の先生を御紹介します。

WEB

WEB WEB

WEB オンライン

オンライン