お知らせ

News

-

2025.08.11赤ちゃんの唇・口の中の外来

赤ちゃんの唇・

お口の中の外来

吸いだこ

生後数週まで、上口唇の角化した上皮が粘膜から分離し境界明瞭な部分ができ、剥がれると新しいものができます。母乳栄養児にみられる特徴的な正常所見です。

先天性歯(魔歯)

日本人では、最初の乳歯の萌出(歯が生えること)は生後7か月頃から始まります。それよりも早く、出生時や生後1~2か月以内に萌出する歯のことを先天性歯(魔歯)といいます。

頻度は、0.1%で、場所は下の前歯が多いです。

これは、本来萌出する予定の正常な乳歯(真性歯)が早く萌出した場合と、過剰な歯(過剰歯)が萌出した場合に分けられます。真性歯は歯根形成が進むのに対して、過剰歯では歯根形成が進まず自然脱落しやすいです。

先天性歯の問題点として以下が挙げられます。

- 先天性歯の先端が鋭利であり、授乳時にお母さんの乳頭を傷つけやすい。

- 先天性歯が安定せずにグラグラして自然脱落しやすく誤嚥の危険性。

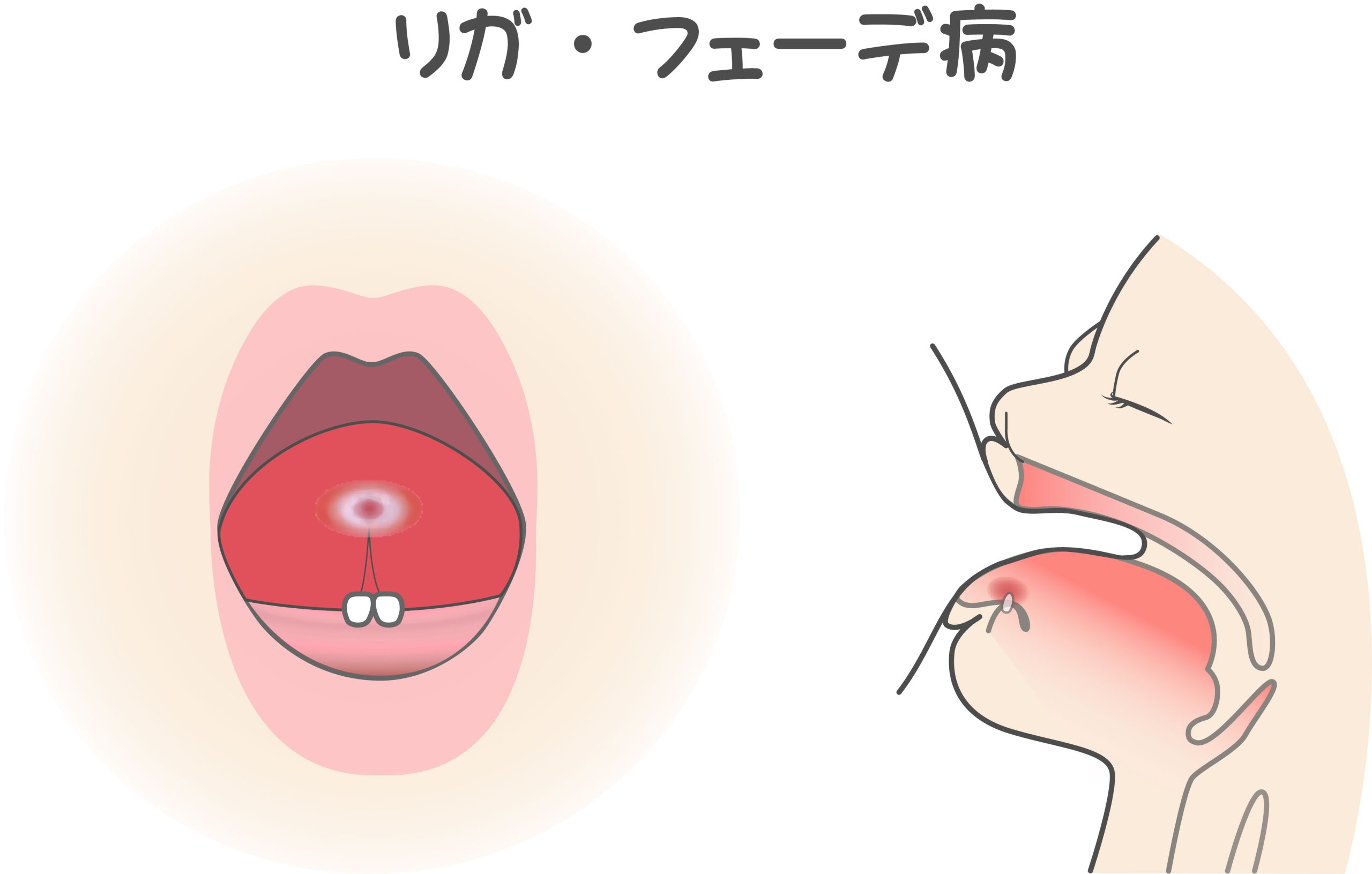

- 哺乳時に舌下面が刺激され、潰瘍が形成され授乳障害の可能性(この状態をRiga-Fede :リーガ・フェーデ病といいます。)

真性歯では歯の先端を丸くしたり、過剰歯では抜去するなどの処置が必要となりますので、小児歯科を御紹介します。先天性歯が真性歯か過剰歯なのか、まずレントゲン検査を受け診断されてから、その後の処置をご相談下さい。

鵞口瘡・

口腔内カンジダ症

ほっぺたの内側などに生じるカンジダ感染症です。ミルクかすの様な白苔が粘膜に付着し、ミルクかすであればこすれば簡単に取れますが、これはカビが粘膜に張り付いているのでこすっても取れません。生後1週以内の発症は、産道での感染が考えられます。

生後1週以降の発症では、カンジダに汚染された便・おむつから手指を介しての感染や、不衛生な人口乳首やおしゃぶりを介しての感染、お母さんの乳頭からのカンジダ感染などが考えられます。

鵞口瘡・口腔内カンジダ症は一般的には無症状です。

通常は治療は不要です。カンジダは通常でも口腔内にいますので、基本的には無害です。

乳首、ほ乳瓶の消毒をきちんとしてあげましょう。

白苔が舌だけではなく、歯茎やほっぺたの裏の粘膜など口腔内全体に付着したり、哺乳力が落ちることがあります。その場合は抗真菌剤塗り薬で治療をします。

治療してもなかなか治らない時はごくまれに免疫系の病気があることも考えられます。専門病院を御紹介します。

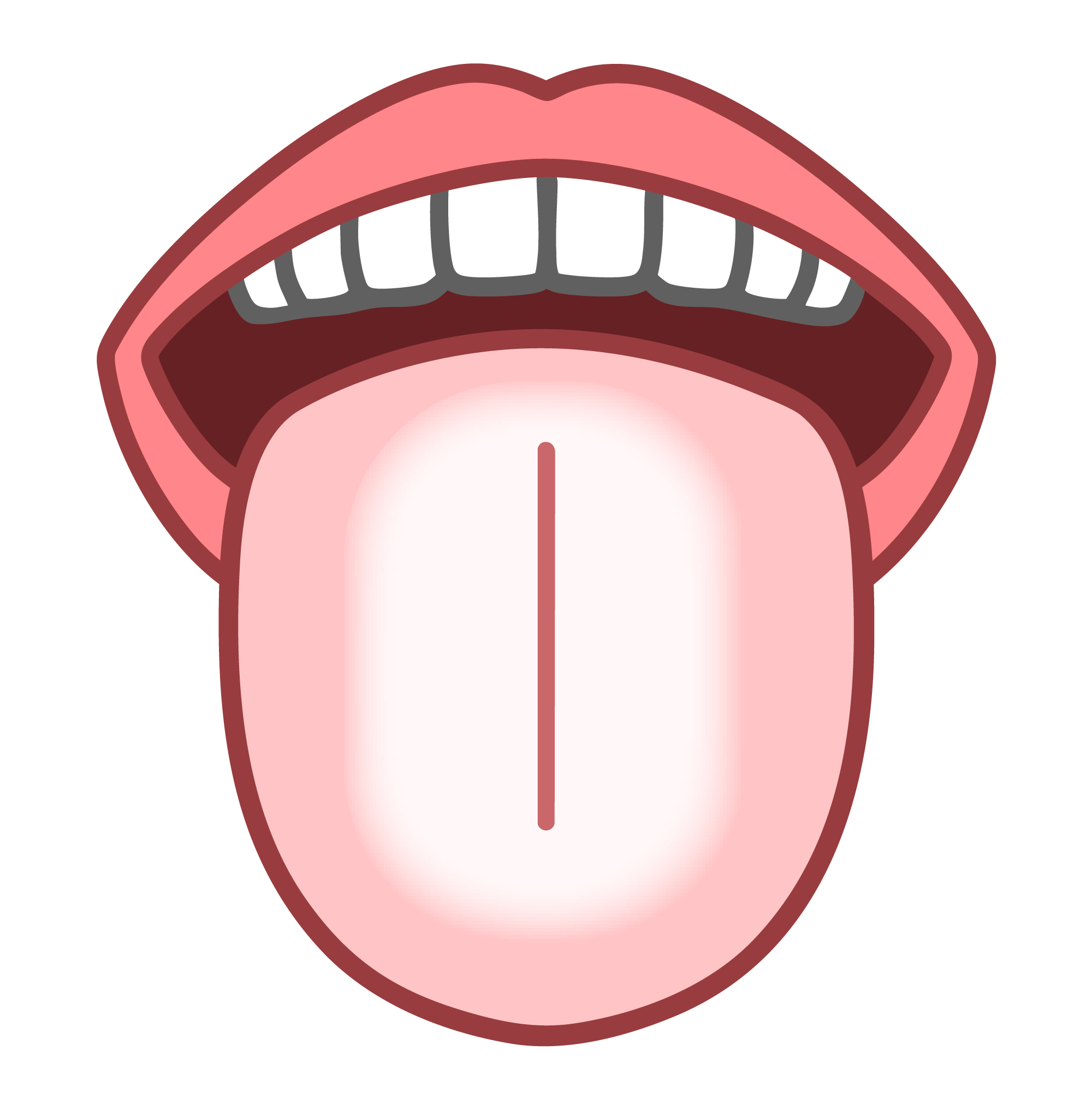

舌苔

母乳やミルクなどの付着で、舌の表面が白っぽくなります。

口腔内常在菌の繁殖が原因で、緑色・黒色などを呈することもあります。

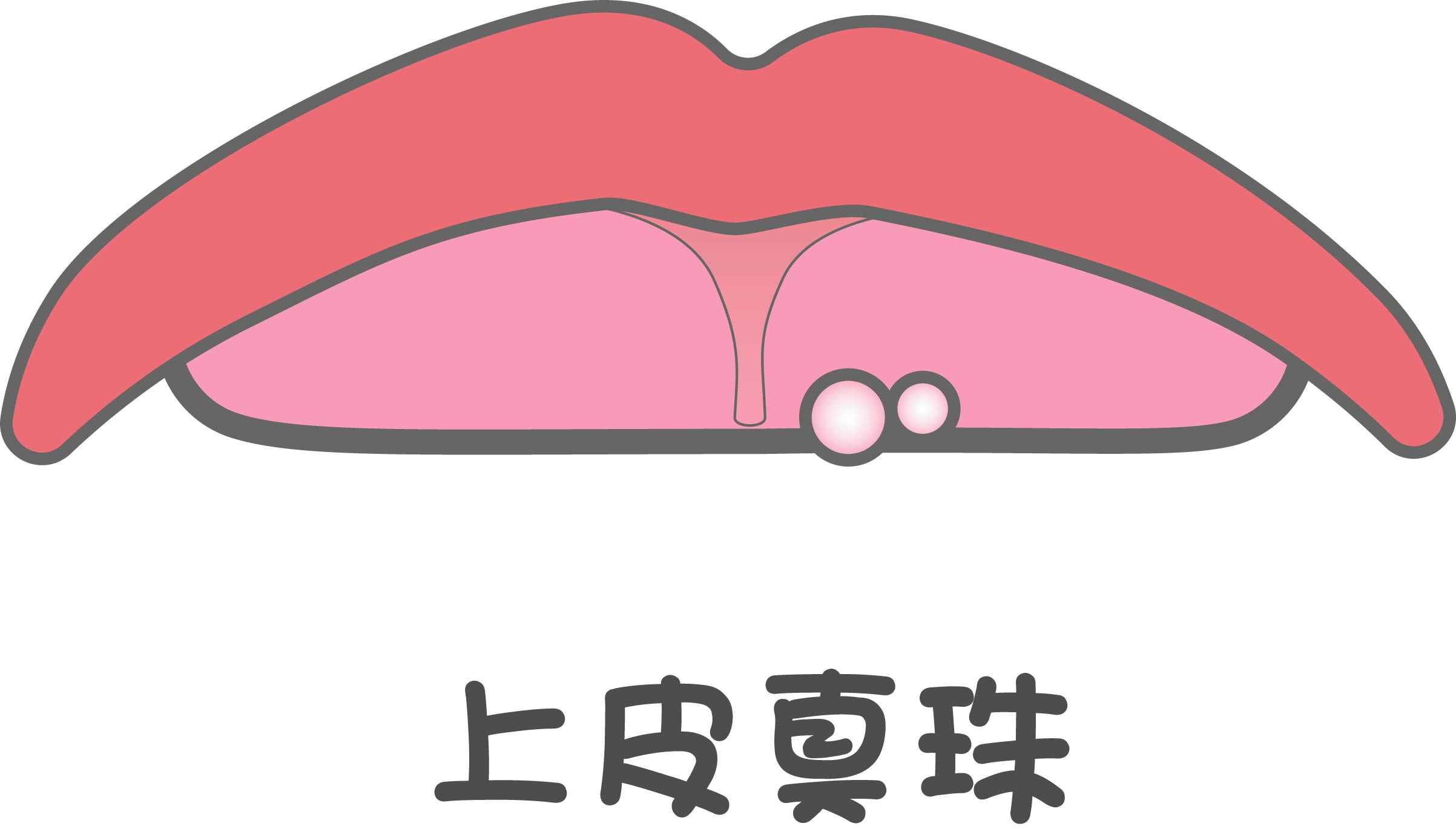

治療は必要ありません。上皮真珠

赤ちゃんが生まれる以前に、乳歯形成が開始されます。その過程で本来であれば吸収されてなくなる組織の一部が吸収されずに残ったものが上皮真珠です。乳児で時々みられる膿疱で稀なものではありません。乳歯が生える前に自然に脱落します。口唇裂・口蓋裂

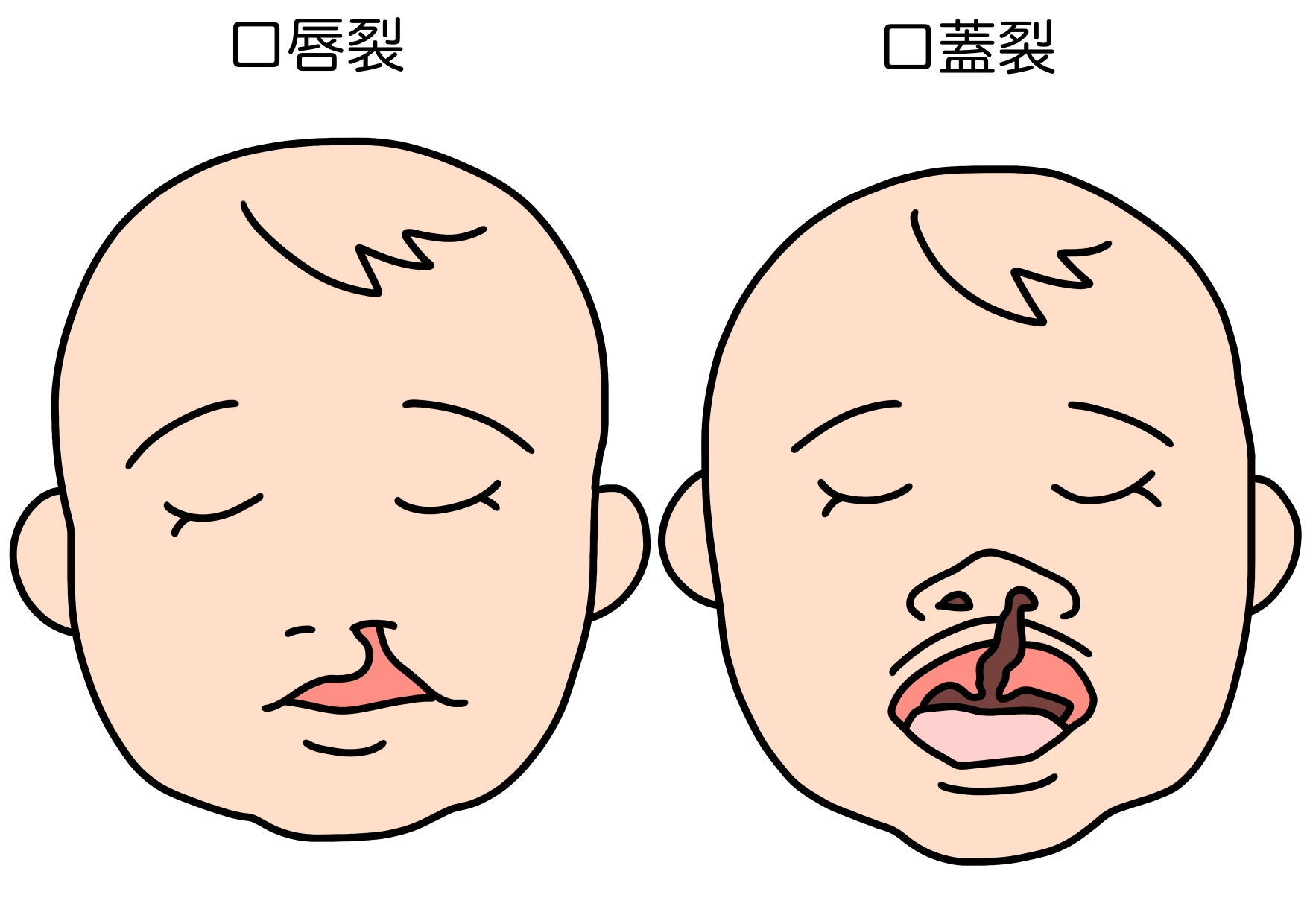

日本人の500人に1人の割合でみられます。口唇裂は唇(くちびる)に、口蓋裂は口蓋(口の中の天井)に裂(割れ目)が生じたもので、合併して発症する場合も多いです。

症状は、哺乳・摂食障害、また発音障害などがみられます。また、手足や耳の形態異常、ヘルニアや心臓の形態異常を合併することもあります。口蓋裂では口腔と鼻腔とが交通しているため鼻咽腔(びいんくう)が食物で汚染され、二次的に扁桃炎や中耳炎をおこしやすくなります。

治療は、出生直後から成人するまでの長期間にわたる、一連の治療が必要となります。それには、口腔外科、矯正歯科、小児歯科、形成外科、耳鼻咽喉科、小児科、言語治療科、一般歯科などによる総合治療が必要です。

口蓋裂児ではミルクを上手に飲んだり、顎の正常な発育を促すためにホッツ床という装具(プレート)を生後早期に作製し口腔に装着します。また口蓋裂の赤ちゃん用に開発された人口乳首や哺乳瓶もあります。

口唇裂を閉鎖する形成手術の時期は、生後3~6か月、体重6kg以上が目安とされています。

一方、口蓋裂では言葉を覚え始める1歳半から2歳ごろに口蓋形成術(こうがいけいせいじゅつ)を行なうのが理想的です。手術後は正しい発音ができるように言語治療を行ないます。

また、矯正歯科治療も必要となることがあります。

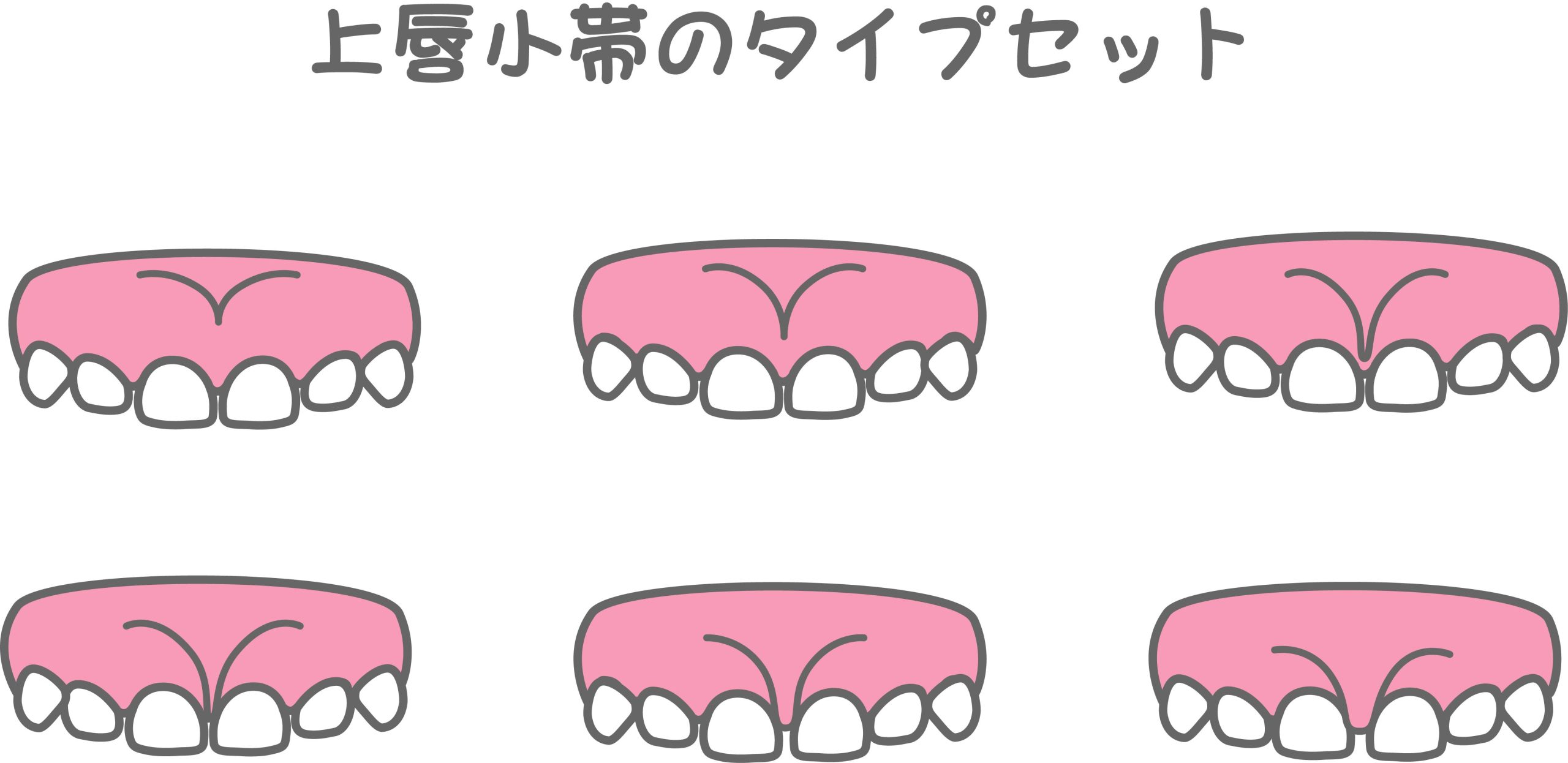

上唇小帯異常

上顎性中部の小帯が肥厚し、歯頬部まで伸びる状態で、乳児のう歯や永久歯の正中離開の原因となる場合には切除することもありますが、ほとんどは治療の必要はありません。

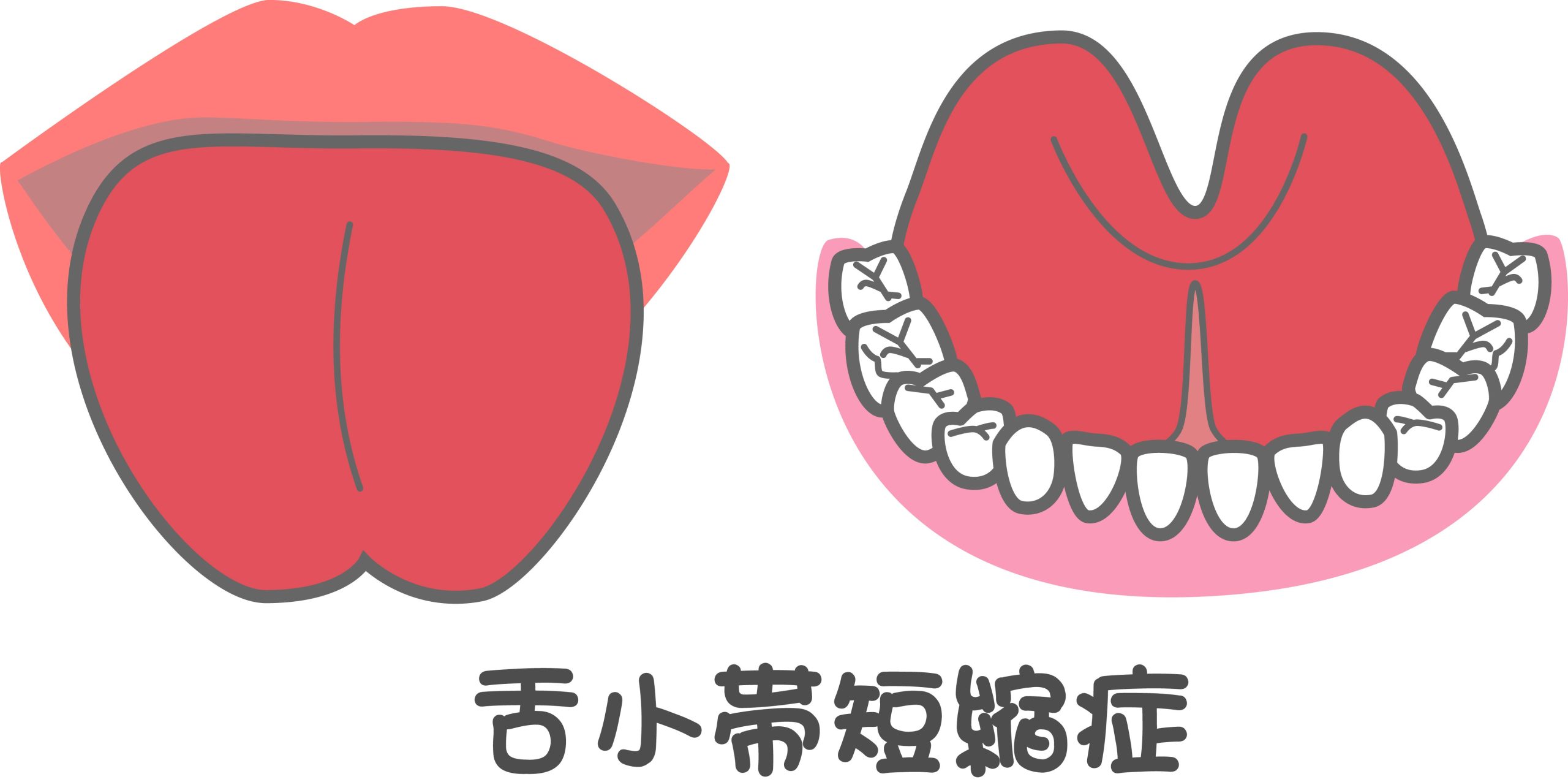

舌小帯短縮症・舌強直症

舌小帯とは、舌の裏側の真ん中にあり口の後方につながる縦のヒダです。新生児期は一般に太く短いですが、舌の発育とともに退縮し細くなります。舌の発育と舌小帯の退縮がうまくいかず、舌の動きを制限するような状態になると舌小帯短縮症となります。

舌小帯短縮症が原因の哺乳障害は少なく、早期手術による合併症もあることから乳児期の手術は慎重に判断する必要があります。構音障害に対しても、言語聴覚士や特殊言語外来などで経過観察を行い、発達や発育などを総合的に判断し、手術適応を決める必要があります。乳児期には哺乳障害の原因として、幼児期ではラ行、タ行、サ行など構音障害の原因として発見されることが多いですが、診断や評価方法は統一されていません。

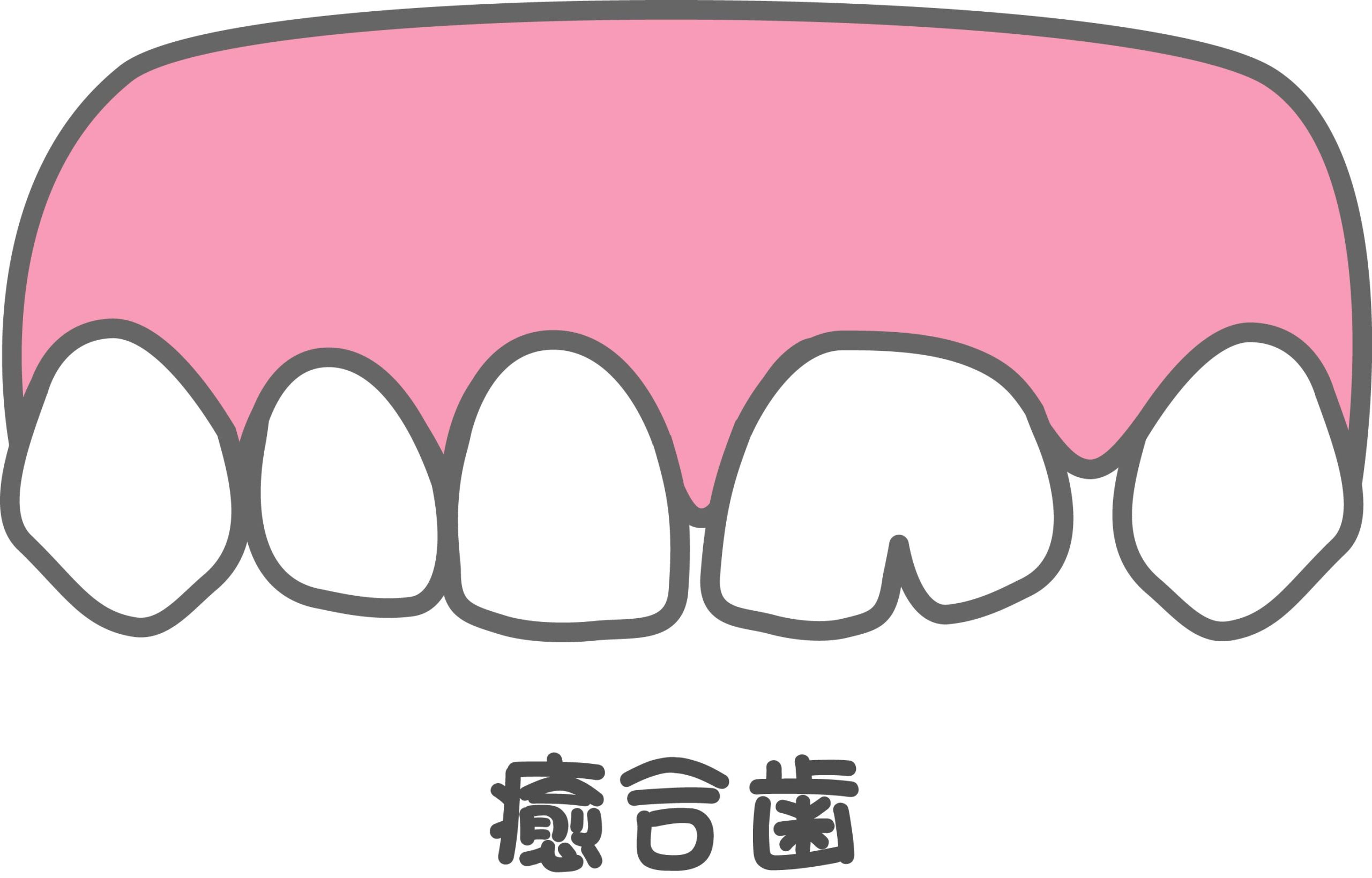

治療は、軽症では局所麻酔後にハサミ等で小帯を切ります。重症例では切開後に形成を行う舌小帯延長術が一般的ですが、その場合は全身麻酔が必要です。癒合歯

本来別々に生えてくるはずの2本の歯が、何らかの原因でくっついて1本の歯のように生えてくる状態を指します。主に乳歯で多く見られ、永久歯でも稀に見られます。癒合歯は、分離する処置など癒合歯そのものに対する処置の必要はありません。ただ、癒合歯で問題となるのは、癒合している2本の乳歯がつながっている部分が溝状に凹んでおり、境目の溝の部分が汚れやすくむし歯や歯肉炎になりやすい、ということです。虫歯予防で歯磨きはしっかり行いましょう。

WEB

WEB WEB

WEB オンライン

オンライン